剧情简介

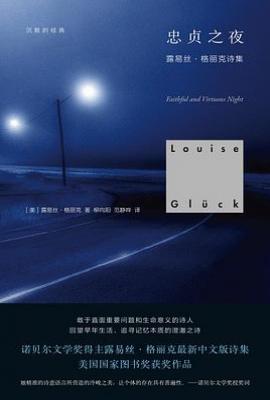

这本书获得了2014年美国国家图书奖。这本诗集展示了露易丝·格丽克继《直到世界反映了灵魂最深层的需要》和《月光的合金》两本诗集之后的写作风格和成就。

这本诗集收录了24首诗,通过奇特的想象、敏锐的观察和简单的语言讲述了家庭、爱情和创伤的故事。它揭示了诗人强烈的批判性思维和建立内在秩序的能力。

诗歌的主题大多是关于亲人的缺席和离别,以及对他们没有给予足够关注的遗憾。除了诗人本人,格里克还虚构了一位男性画家作为叙述者,用画家的语气来叙述艺术创作与日常生活之间的联系。整个诗集的基调是冷静、低沉和理智的,展示了“钻石般的冷光”的质感。

这本书获得了2014年美国国家图书奖。这本诗集展示了露易丝·格丽克继《直到世界反映了灵魂最深层的需要》和《月光的合金》两本诗集之后的写作风格和成就。 这本诗集收录了24首诗,通过奇特的想象、敏锐的观察和简单的语言讲述了家庭、爱情和创伤的故事。它揭示了诗人强烈的批判性思维和建立内在秩序的能力。 诗歌的...(展开全部)

作者简介

露易丝·格丽克(Louise Glück,1943— ),美国桂冠诗人,2020年诺贝尔文学奖得主,生于一个匈牙利裔犹太人家庭,1968年出版处女诗集《头生子》,至今著有十三本诗集和两本随笔集,遍获各种诗歌奖项,包括普利策奖、国家图书奖、全国书评界奖、美国诗人学院华莱士·斯蒂文斯奖、波林根奖等。格丽克的诗长于对心理隐微之处的把握,早期作品具有很强的自传性,后来的作品则通过人神对质,以及对神话人物的心理分析,导向人的存在根本问题,爱、死亡、生命、毁灭。自《阿勒山》开始,她的每部诗集都是精巧的织体,可作为一首长诗或一部组诗。从《阿勒山》和《野鸢尾》开始,格丽克成了“必读的诗人”。

目录

1 寓言

4 冒险

9 过去

12 忠贞之夜

32 记忆理论

33 言辞犀利的沉默

40 门外访客

45 土生风景

50 乌托邦

51 康沃尔

57 后记

65 半夜

72 碑石中的剑

81 被禁止的音乐

82 敞开的窗户

84 忧郁的助理

89 缩短的旅程

92 地平线的逼近

98 白系列

111 马与骑手

112 一篇虚构之作

113 一天的故事

118 夏天花园

130 公园里的两个人

(展开全部)4 冒险

9 过去

12 忠贞之夜

32 记忆理论

33 言辞犀利的沉默

40 门外访客

45 土生风景

50 乌托邦

51 康沃尔

57 后记

65 半夜

72 碑石中的剑

81 被禁止的音乐

82 敞开的窗户

84 忧郁的助理

89 缩短的旅程

92 地平线的逼近

98 白系列

111 马与骑手

112 一篇虚构之作

113 一天的故事

118 夏天花园

130 公园里的两个人

经典金句(56)

纠错 补充反馈

「许多深刻的发现在等着我们,同时我也希望没人要求我给它们命名。因为我无法命名它们。但坚信它们存在。」

背景:出自诗集同名诗《忠贞之夜》,表达了诗人对未知领域的敬畏与信仰。

意义:

存在主义隐喻:诗人将“深刻的发现”视为生命本质的洞察,但拒绝用语言“命名”,暗示真理超越人类认知的局限,呼应克尔凯郭尔“信仰跃迁”理论。

语言哲学:质疑语言对真理的还原能力,体现维特根斯坦“语言边界即世界边界”的反思,但“坚信存在”又彰显诗人的理想主义。

「我将明白,我正进入死亡的国度,虽然为什么这景象如此老套我说不出来。」

背景:诗人对死亡主题的沉思,暗示对生命终局的接纳与困惑。

意义:

生命悖论:死亡作为“老套景象”,揭示人类共通的命运,但“为何老套”的诘问,暗示对死亡意义的持续追问,体现加缪“西西弗斯神话”式的荒诞感。

心理分析:“老套”一词暗含对死亡的文化规训,诗人试图挣脱集体无意识对死亡的既定想象。

「正如我们所有人曾经同是肉体,如今我们是雾气。正如我们之前一直是有影子的物体,如今我们是没有形态的物质,像蒸发的化学品。」

背景:诗人对生命形态转化的哲思,以自然意象解构存在本质。

意义:

物质转化:将生命从“肉体”到“雾气”的转化,隐喻存在从实体到虚无的哲学轨迹,呼应海德格尔“向死而生”的存主义。

生态隐喻:“蒸发的化学品”暗示生命与自然的物质循环,体现生态女性主义对生命共同体的关注。

「世上的人分为两类:期愿前行的人,期愿后退的人。」

背景:诗人对人生选择的理解,揭示不同的生存态度。

意义:

存在主义分类:将人类简化为“前行”与“后退”两类,暗示对生命意义的二元划分,但“期愿”一词又暗含选择的流动性。

社会批判:“前行”象征现代社会的进步迷思,“后退”则可能指向对传统的回归,体现诗人对现代性困境的反思。

一、时间与记忆的悖论

1. “夜晚忠贞,而人类并非如此。”

意义:

自然与人性对照:夜晚的“忠贞”象征时间的永恒性与不可逆性,而人类的“不忠”指向记忆的模糊与情感的易变。

存在的荒诞性:人类试图在流动的时间中寻找确定性,却终被自身的遗忘与背叛击败,如诗集中反复出现的“失落的童年”与“褪色的诺言”。

2. “我们攀爬冰雪覆盖的高山,然后飞走。”

意义:

徒劳的永恒追求:“攀爬”隐喻对生命意义的执着追寻,而“飞走”暗示死亡对一切努力的消解。

自然的冷漠性:冰雪高山象征宇宙法则的无情,人类的存在如同短暂掠过山巅的飞鸟,呼应希腊悲剧中“命运不可违抗”的主题。

二、艺术与真实的博弈

3. “画家说:真相存在于画布之外。”

意义:

艺术的局限性:绘画(或诗歌)无法完全捕捉真实,只能通过暗示与留白接近真理。

创作的救赎性:尽管艺术无法抵达终极真实,但其未完成性本身成为抵抗虚无的工具,如诗中所言“未完成的画作比完成的更接近永恒”。

4. “写作是一种伪装,但伪装中亦有真相。”

意义:

虚构与真实的辩证:诗歌通过虚构叙事(如诗集中的“画家”“孤儿”等角色)揭示深层人性,如格丽克所言“面具比面孔更诚实”。

自传性的消解:诗人通过他者视角(如男性叙事者)隐藏自我,却在语言缝隙中泄露私人创伤,形成“坦率与伪装的共生”。

三、存在主义困境与救赎

5. “我活了多少个夏天,就在这个夏天,我们进入了永恒。”

意义:

瞬间即永恒:通过“夏天”的意象,将线性时间压缩为顿悟的刹那,暗示精神超越的可能。

死亡的浪漫化:“进入永恒”并非肉体的消亡,而是灵魂从时间枷锁中的解放,如《忠贞之夜》中“雪落下,覆盖所有钟表”的意象。

6. “当你闭上眼睛,你看见的是黑暗;当你睁开,你看见的是世界。”

意义:

感知的局限性:视觉的物理性限制隐喻人类认知的狭隘,黑暗与光明的对立指向存在的二元困境。

选择的必要性:闭眼与睁眼的动作象征对现实的接纳或逃避,呼应诗集核心命题——“如何在破碎的世界中保持清醒”。

四、童年与创伤的幽灵

7. “母亲的声音,像一把钥匙,转动锁孔中的黑暗。”

意义:

记忆的复苏:母亲的声音成为打开童年创伤的钥匙,黑暗象征被压抑的恐惧与失落。

语言的疗愈性:诗歌通过重构记忆,将创伤转化为艺术,如格丽克所言“伤口是光的入口”。

“孤儿说:我的父母是星辰与风。”

意义:

身份的重构:孤儿将自然元素视为父母,隐喻个体在失去血缘纽带后,通过宇宙联结重建归属感。

存在的孤独本质:星辰与风的非人性特质,暗示人类在广袤宇宙中的终极孤独,唯有艺术能短暂弥合裂隙。

忠贞之夜多维度分析

展开全部生命轮回

光与黑暗:诗中频繁出现的“光”“黑暗”“星星”等意象,构建昼夜交替的隐喻,象征生命的循环与无常。

季节意象:春、夏、秋、冬的描写,暗合生命从出生到死亡的历程。

记忆迷宫

家庭影像:诗人通过回忆父母、兄妹等家庭场景,构建记忆的碎片拼图,如《冒险》中“母亲的旅行装”象征亲情的缺席与追寻。

心理分析:对童年创伤的反复书写,实践弗洛伊德“无意识理论”,如《一天的故事》中对“百叶窗光线”的迷恋,暗示被压抑的欲望。

自我消解

身份解构:诗人多次使用“虚构人物”“画家”等面具,质疑自我真实性,如《寓言》中“我们都在对方身上看到了这一点”暗示人际关系的镜像本质。

语言游戏:通过谐音、双关等手法消解意义确定性,如《忠贞之夜》中“night”与“knight”的混淆,暗示对真相的追逐如堂吉诃德式的幻梦。

叙事策略与文学价值

第一人称强度

私密性:诗集以“我”为叙事主体,袒露个人创伤(如母亲去世、心理分析经历),实践“自白派”诗歌传统。

多声部叙事:通过转换叙述者身份(如画家、骑士、狄多女王),构建复调叙事,增强文本的对话性。

意象网络

自然元素:白松、夜莺、雪崩等意象,构建阴郁诗境,如《过去》中“白松的气味”象征记忆的清晰与模糊。

工业符号:时钟、路灯、香烟等现代意象,批判技术异化,如《沉默》中“路灯亮了”暗示现代人对“行动崇拜”的盲目。

现实意义与当代回响

精神分析

创伤理论:诗集被精神分析学派视为“创伤文本”,探讨童年创伤对成年后的影响,如《冒险》中“情爱冒险的奴隶”暗示对亲密关系的恐惧与渴望。

无意识挖掘:通过梦境、幻觉展现潜意识流动,如《幻象》中“悬崖边的小路”象征生命终局的未知与接纳。

生态危机

自然挽歌:对自然元素的细腻描写,隐含对生态破坏的预警,如《雪崩》中“我们有些人因此失踪”暗示人类与自然关系的失衡。

可持续隐喻:“蒸发的化学品”等意象,呼吁对生命物质循环的尊重,体现深生态学理念。

《忠贞之夜》的经典金句如暗夜烛火,照亮存在的深渊。格丽克以诗人的敏感与哲人的勇气,将生命创伤转化为艺术永恒。在这个焦虑盛行的时代,重读《忠贞之夜》不仅是对诗歌美学的朝圣,更是对存在本质的终极叩问:当我们凝视死亡的深渊,能否在虚无中找到生命的意义?

展开全部叙事实验与哲学思辨的交融

诗集以散文诗形式穿插虚构故事(如画家的创作、孤儿的流浪),打破抒情诗传统,构建多声部的存在主义寓言。

死亡的审美化与生命的诗性抵抗

通过“雪”“夜晚”“钟表”等意象,将死亡描绘为静谧的归宿,同时以“未完成的画作”“忠贞的夜晚”象征艺术的永恒抗争。

晚期风格的成熟与超越

相较早期作品的尖锐与痛感,《忠贞之夜》展现格丽克晚年的淡然与超脱,如诺奖授奖词所述“以无可辩驳的诗意嗓音,使个体存在普世化”。

忠贞之夜的隐喻与启示

《忠贞之夜》是一部关于时间、记忆与艺术救赎的精神史诗。

“忠贞”的双重性:夜晚的忠贞反衬人类情感的易变,而艺术的忠贞在于对真理的永恒追问。

“夜”的象征意义:既是死亡的帷幕,也是创造的温床——在黑暗中,诗人以语言点燃星辰,如诗集结尾所述:“雪落下,而我们开始看见”。

展开全部这部诗集以克制的语言与恢弘的哲思,为现代人提供了一面审视存在本质的棱镜,最终在虚无中照见诗性的