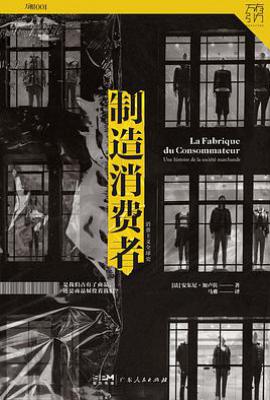

《制造消费者:消费主义全球史》书籍简介

《制造消费者:消费主义全球史》是法国学者安东尼·加卢佐(Anthony Galluzzo)的学术著作,由马雅翻译,广东人民出版社于2022年出版。本书以19世纪欧洲商品经济为起点,系统梳理了消费主义如何从萌芽到主导现代社会的过程,揭示了商业力量如何通过品牌、广告、百货商店等工具重塑人类自我认知与社会结构,最终将人们从自给自足的生产者转化为“买卖机器”。

核心内容与主题

消费主义的起源

商品拜物教:工业革命后,商品流通加速,消费者与生产过程脱节,商品逐渐被赋予脱离实际价值的符号意义(如奢侈品象征身份)。

百货商店的兴起:19世纪城市化催生了百货商店,通过橱窗陈列、空间布局和季节性促销,将购物转化为一种娱乐体验,强化了“逛”与“买”的关联。

符号价值与广告操控

品牌与符号工程:品牌通过广告将商品与情感、阶级绑定(如汽车广告将产品与“自由”“成功”挂钩),消费者购买的是幻觉而非实用价值。

媒体与图像入侵:杂志、电影通过展示理想化生活场景,制造消费欲望,例如20世纪初的时尚杂志将资产阶级生活方式“民主化”,诱导大众模仿。

消费心态的演变

从集体到个体:传统社群被打破后,消费成为个人表达身份的核心方式,年轻人通过购买特定商品(如爵士乐唱片)标榜反叛。

欲望正常化:广告将消费塑造成“自然需求”,例如将购买奢侈品定义为“自我投资”,压抑传统道德对节俭的推崇。

家庭与消费分工

母亲的消费权力:家庭主妇成为消费决策核心,负责管理家庭开支并塑造家庭成员的消费习惯(如选择家居风格)。

儿童作为消费符号:玩具、童装等商品被赋予“童年幸福”的象征意义,家庭通过购买证明对子女的关爱。

全球化与超级消费者

物流与生产链:集装箱运输和外包生产加速商品流通,消费者享受便利的同时,对商品来源愈发无知,加深了拜物情结。

数字时代的消费异化:互联网通过算法推荐、即时购物(如电商“24小时达”)进一步缩短欲望与满足的距离,消费成为“无摩擦”的本能行为。

第一章商品的降生:市场的形成和商品拜物教

速度战胜了距离

商品带来了幻觉

品牌让产品重生

第二章商品大观:百货商店和逛街

城市化和百货商店的出现

商店陈设的技巧

“逛街”概念的兴起

一门“让人上头”的学科

第三章商品动力学:“同与不同”概念下的矩阵传播

资产阶级物质文化及其重要功能

符号价值以及同与不同的张力

附庸风雅者、丹迪主义者和波西米亚艺术家:原始消费者的三种形象

商品的潮起潮落

第四章商品的幻影:图像在日常生活中的入侵和扩散

从精神自足到理想社群

从商店到杂志

从动态影像到白日梦

从图像投影到“自我项目”

第五章消费心态:商品化带来的心理变化

集体秩序和集体精神

年轻人的出逃

消费心态及其成功因素

欲望的正常化

卷土重来的束缚

第六章社会工程:意识管理与商业秩序合法化

操纵人群,建立受众

用公关来讲故事

和平时期的公关宣传

第七章符号工程:广告的力量与弱点

大规模催眠的幻想

广告或联想的艺术

资本现实主义及其作用

第八章家庭中的消费主义:封闭的住宅与消费分工

家的变化

母亲——全家的消费总管

孩子——家庭幸福的证据和指南针

第九章新消费精神:漫长的60年代和市场的重振

青年文化与从众焦虑

压抑与自我探寻之间的斗争

对成规的反抗带来经济价值

新消费精神的广告语言代谢

第十章超级消费者:呈指数增长的未来

注释