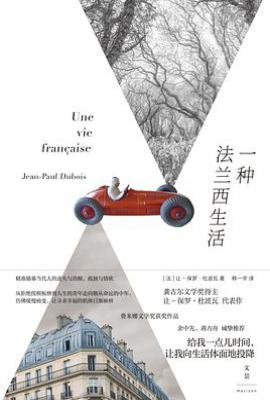

《一种法兰西生活》书籍简介

作者:让-保罗·杜波瓦(Jean-Paul Dubois),法国当代作家,龚古尔文学奖得主(2019年《每个人》),费米娜文学奖(2004年)和Fnac小说奖(2004年)获得者。其作品以冷峻的幽默和现实主义笔触探讨现代人的生存困境,中文译本由韩一宇翻译,上海人民出版社2025年发行。

核心设定:

时间跨度:以1958年法兰西第五共和国成立为起点,横跨半个世纪,至2000年初,与主人公保罗·布利科的人生轨迹同步。

叙事结构:每章以法国历任总统命名(如戴高乐、密特朗),将个人命运与国家大事交织,形成“微观个体—宏观历史”的双重叙事。

主角保罗:

青年理想主义:五月风暴中成长,怀揣文学梦却沦为“古怪文凭持有者”,对社会抱持扭曲看法。

中年溃败:体面婚姻的虚伪、妻子与情人坠机身亡、女儿精神疾病,逐渐沦为“孩子的保姆”与“抑郁丈夫”。

存在主义觉醒:通过“为树木拍照”意外致富,却在财富与打击中质问生命意义,最终接受“向生活体面投降”。

主题思想:

时代与个体的撕裂:

通过保罗的左翼青年到虚无中年,映射法国社会从殖民战争(阿尔及利亚撤军)、经济腾飞到后现代虚无的转型阵痛。

如1962年家庭聚会争论撤军,折射社会共识崩塌。

家庭关系的荒诞性:

祖母的暴戾、父母的死亡阴影、妻子的背叛,揭示亲密关系中的权力博弈与情感异化。

中产阶级的虚伪面具:

保罗的“体面婚姻”实为生存策略,财富与地位无法填补精神空洞,批判资本主义消费文化对灵魂的腐蚀。

文学特色:

历史寓言化:将戴高乐宪法公投、皮诺切特政变等事件转化为家庭餐桌上的只言片语,消解宏大叙事的崇高性。

黑色幽默:如用“树木拍照致富”讽刺艺术商品化,以“女儿登山疗愈精神疾病”暗喻存在主义救赎的徒劳。

语言实验:意识流与新闻报道体混杂,如保罗的日记片段穿插媒体对法国政局的评论,形成复调叙事。

阿兰·波埃(第一代理期,1969年4月28日—1969年6月19日)

乔治·蓬皮杜(1969年6月20日—1974年4月2日)

阿兰·波埃(第二代理期,1974年4月2日—1974年5月27日)

瓦雷里·吉斯卡尔·德斯坦(1974年5月27日—1981年5月21日)

弗朗索瓦·密特朗(Ⅰ)(1981年5月21日—1988年5月7日)

弗朗索瓦·密特朗(Ⅱ)(1988年5月8日—1995年5月17日)

雅克·希拉克(Ⅰ)(1995年5月17日—2002年5月5日)

雅克·希拉克(Ⅱ)(2002年5月—?)