剧情简介

《殉道学:塔可夫斯基日记:1970—1986》书籍简介

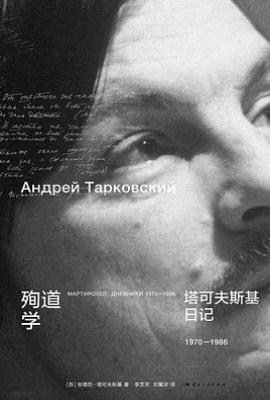

《殉道学:塔可夫斯基日记:1970—1986》是苏联电影大师安德烈·塔可夫斯基(Andrey Tarkovsky)的私人日记与笔记合集,由李芝芳(中国艺术研究院研究员)、刘馨浓(独立编辑/平面设计师)翻译,云南人民出版社于2025年7月出版(ISBN:9787222230415)。该书是塔可夫斯基1970年至1986年(其生命最后16年)的日记全本,也是目前最完整的塔可夫斯基私人文字记录,被誉为“打开塔可夫斯基电影宇宙的精神钥匙”。

核心内容与特色

时间跨度与内容覆盖:

日记时间横跨塔可夫斯基创作生涯的关键阶段(1970年筹备《飞向太空》至1986年病逝前两周),涵盖其7部经典电影(《飞向太空》《镜子》《潜行者》《乡愁》《牺牲》等)的创作全过程,包括筹备、拍摄、修改、上映及获奖细节。此外,还记录了他的日常生活(如家庭关系、经济收支、装修房屋)、内心独白(如对自由的渴望、对死亡的思考)及与苏联官僚体系的斗争(如审查意见、作品禁映)。

多维度资料整合:

书中收录了从佛罗伦萨档案馆复制的文本、图画和照片,以及意大利安德烈·塔可夫斯基国际研究所收藏的全部私人资料(如未拍摄的电影场景设计、绘画手稿),并附有近200幅罕见影像(包括塔可夫斯基的工作照、电影剧照及私人绘画),全方位还原了这位电影大师的生活与创作轨迹。

“殉道学”的精神内核:

书名“殉道学”(МАРТИРОЛОГ)源自塔可夫斯基对艺术与生命的理解——他将自己的一生视为“为艺术献祭”的历程。日记中反复出现的主题包括:对“真实”的执着(如拒绝商业广告、对抗审查制度)、对“时间”的思考(如用长镜头对抗线性时间)、对“死亡”的接纳(如病逝前仍坚持完成《牺牲》的拍摄)。这些内容不仅展现了塔可夫斯基的艺术理念,更揭示了他作为“苦行僧”般的创作精神。

《殉道学:塔可夫斯基日记:1970—1986》书籍简介 《殉道学:塔可夫斯基日记:1970—1986》是苏联电影大师安德烈·塔可夫斯基(Andrey Tarkovsky)的私人日记与笔记合集,由李芝芳(中国艺术研究院研究员)、刘馨浓(独立编辑/平面设计师)翻译,云南人民出...

(展开全部)安德烈·塔可夫斯基(Андрей Тарковский,1932—1986),苏联导演、作家、电影理论家,也曾执导戏剧和歌剧,被公认为世界最重要、最有影响力的电影人之一。1932年,他出生于苏联伊万诺沃州札弗洛塞,父亲是诗人阿尔谢尼·塔可夫斯基。尽管一生只拍摄了七部电影 ,他对电影语言的创新性贡献已成为公认的典范。第一部作品《伊万的童年》(1962)获威尼斯电影节金狮奖,奠定了他的国际声誉;《安德烈·卢布廖夫》(1966)、《飞向太空》(又译“索拉里斯”,1972)、《镜子》(1975)、《潜行者》(1979)均被奉为影史经典。1986年,他最后一部作品《牺牲》荣获戛纳电影节评审团特别奖。

瑞典电影导演英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)写道:“在我看来,塔可夫斯基是最伟大的导演,他创造了一种崭新的语言,一种忠实于电影本质的语言,因其将生命捕捉为一种倒影,一种梦境。”

1986年12月,塔可夫斯基因肺癌病逝于巴黎,享年五十四岁。

译者简介:

李芝芳,1950年生,苏联国立格拉西莫夫电影学院艺术学博士。中国艺术研究院研究员,硕士生导师。主要从事苏联及当代俄罗斯电影研究。专著有《当代俄罗斯电影》《俄罗斯电影透视》等。

刘馨浓,北京大学建筑与景观设计学院硕士,独立编辑、平面设计师和杂志撰稿人。 2012-2014年间在俄罗斯圣彼得堡国立建筑设计大学修习绘画、艺术史和建筑设计。苏联电影爱好者,安德烈·塔可夫斯基影迷。业余从事二十世纪社会主义制片工业体制下的作者电影研究,关注电影创作中的民族性议题。

塔可夫斯基的文字充满对艺术、生命与时间的哲思,以下是其日记与电影中的经典语句:

“艺术的意义不在于美化生活,而让人做好准备迎接死亡。”(The meaning of art is not to beautify life, but to prepare people for death.)

—— 解析:塔可夫斯基认为,艺术的终极价值是“唤醒人们对生命的敬畏”,而非单纯的“娱乐”或“美化”。他的电影(如《牺牲》)通过“末日意象”传递这一理念,让观众在“毁灭”中思考“存在”的意义。

“我不相信电影能有许多层次,在电影中,复杂的基调并非产生于多个层次,而是由于镜头的交替剪辑和积累,逐渐产生和丰富起来的。”(I don’t believe that a film can have many layers. The complexity of tone in a film does not arise from multiple layers, but from the alternation and accumulation of shots.)

—— 解析:塔可夫斯基强调“电影语言的纯粹性”,反对通过“复杂叙事”掩盖“真实情感”。他的电影(如《镜子》)以“长镜头”与“自然光线”构建“梦幻空间”,让观众直接“感受”而非“理解”故事。

“我只是除非不省人事,否则我绝不说出自己的感情。不知为什么,我不会主动去爱,或者我想要的,就是安安静静的一个人,甚至被遗忘。”(I never speak of my feelings unless I’m unconscious. For some reason, I don’t take the initiative to love, or what I want is to be quietly alone, even forgotten.)

—— 解析:塔可夫斯基的“孤独”是创作的动力。他拒绝“迎合观众”,坚持用“个人视角”记录生活(如《镜子》中的童年回忆),这种“自我封闭”反而成就了他电影的“普世性”——观众能从他的“孤独”中看到自己的“孤独”。

“他们因为伊娜怪我,我感觉得到。他们确实爱她。我不嫉妒,我只是希望他们不要折磨我,以为我是圣人。我不是圣人,我不是天使。我是这样的自我主义者,在世上最怕的,就是让我爱的人受苦。”(They blame me because of Inna. I can feel it. They really love her. I’m not jealous, I just don’t want them to torture me, thinking I’m a saint. I’m not a saint, I’m not an angel. I’m such an egoist, and the thing I fear most in the world is making the people I love suffer.)

—— 解析:塔可夫斯基的“自我剖析”充满人性温度。他承认自己的“自私”,但更强调“对爱人的保护”——这种“矛盾的真实”让他的电影(如《潜行者》中的“爱情线”)更具感染力。

“时间不复存在,恐惧尽数消散,而我抵达了不朽。”(Time no longer exists, all fear has dissipated, and I have reached immortality.)

—— 解析:塔可夫斯基的“时间观”是“永恒的当下”。他认为,电影能“凝固时间”(如《乡愁》中的“持烛过水池”镜头),让“瞬间”成为“永恒”。这种理念贯穿他的所有作品,成为其“诗性电影”的核心。

“我们分辨不出这两件事有多么巨大的差异。我们的感知通道被磨圆了,以致无动于衷。然而,我想说的不是这个。可能不这样的话,人就很难活下去。我想说的是,的确有些艺术家,他们让我们感受到事情的实质。他们终生背负这一重担,我们必须感谢他们。”(We can’t tell the difference between these two things. Our channels of perception have been rounded off, making us indifferent. However, that’s not what I want to say. Maybe it’s impossible otherwise. What I want to say is that there are indeed artists who make us feel the essence of things. They carry this burden all their lives, and we must thank them.)

—— 解析:塔可夫斯基致敬“真正的艺术家”,认为他们的使命是“唤醒人们的感知”。他的电影(如《安德烈·卢布廖夫》中的“画家”)正是这种“唤醒”的实践——通过“艺术”,让观众重新“看见”世界的“真实”。