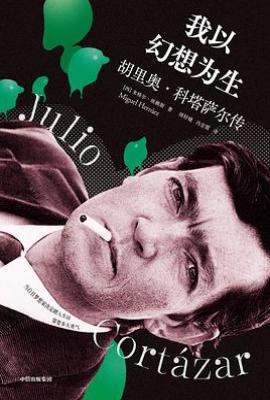

《我以幻想为生:胡里奥·科塔萨尔传》书籍简介

《我以幻想为生:胡里奥·科塔萨尔传》是西班牙巴伦西亚大学教授米格尔·埃赖斯(Miguel Herráez)撰写的胡里奥·科塔萨尔(Julio Cortázar)权威传记,2025年3月由中信出版社出版(ISBN:9787521772340)。本书以“诗意突围”为核心线索,通过实地考察(布宜诺斯艾利斯、巴黎、奇维尔科伊等科塔萨尔生活地)、深度访谈(科塔萨尔妻子、亲友、同事)及档案梳理(历年书信、创作笔记),还原了这位拉美文学巨匠从“童年创伤”到“世界级作家”的传奇人生,同时解析其作品(如《跳房子》《动物寓言集》)中“幻想与现实交织”的独特风格。

核心内容概述

童年与创伤:幻想的起点

科塔萨尔1914年出生于比利时,童年经历两次重创:母亲怀疑他抄袭诗集(导致他对“真实”与“幻想”的边界产生困惑),父亲弃养而去(促使他用文字构建“替代家庭”)。童年的孤独与敏感,成为他日后创作的“幻想燃料”——他的作品常以“童年碎片”为原型,如《动物寓言集》中的“小猴子”便是对自身孤独的隐喻。

成长与漂泊:从阿根廷到巴黎

科塔萨尔早年从事地理教师、翻译(爱伦·坡作品)、图书商会行政等工作,1953年前往巴黎,开启“流亡”生涯。在巴黎,他结识了博尔赫斯(后者相中其小说《被占的宅子》)、马尔克斯(钦佩其“即兴创作”风格)、略萨(借住其家)等文学大师,逐渐形成“反传统”的创作理念——拒绝“线性叙事”,主张“读者参与文本构建”(如《跳房子》的“迷宫式”结构)。

创作与突破:《跳房子》的诞生

1963年,科塔萨尔的长篇小说《跳房子》(Hopscotch)横空出世,打破了传统小说的“时间线”与“视角限制”,邀请读者“选择阅读路径”(如“1—56章”或“56—1—56章”)。这部作品不仅是他的代表作,更成为“拉丁美洲文学爆炸”的标志性作品,奠定了他在世界文坛的地位。

晚年与回归:对现实的承诺

1976年,科塔萨尔因“政治立场”(支持桑地诺革命)被阿根廷政府列为“不受欢迎之人”,被迫流亡海外。晚年,他回到巴黎,在蒙帕纳斯去世(1984年)。临终前,他的耳边仍回响着爵士乐(他一生热爱爵士乐,认为“即兴”是“幻想与现实”的完美融合)。

修订版前言 两个家和一位朋友

推荐序 永远在成长的少年

前言 为什么是科塔萨尔?

第一章 温暖的孤独1914—1939

为何会出生在比利时?

班菲尔德:童年的王国

布宜诺斯艾利斯马里亚诺·阿科斯塔师范学校

美学派诗人

玻利瓦尔、教育和杜普拉特夫人

第二章 长着娃娃脸的教师1939—1953

奇维尔科伊 地方主义

未取得学位的大学教师 庇隆主义

重返布宜诺斯艾利斯 私人生活

《动物寓言集》

巴黎之梦 根提利街10号(第13区)

第三章 困顿现实中的一抹幻想1953—1963

爱伦·坡 罗马之行

重返巴黎 新的短篇小说

担任联合国教科文组织的翻译 《追寻者》

出版第一部长篇小说:《中奖彩票》

《跳房子》:名利双收

第四章 忝列“文学爆炸”主将1963—1976

局外人 对现实的承诺

故事、杂记及趣闻

《装配用的62型》

南锥体

第五章 流亡者的战斗1976—1982

阿根延:“不受欢迎之人”

《曼努埃尔之书》

旅行及支持桑地诺事业

《八面体》

卡罗尔·邓洛普和马泰尔街

第六章 诀别之旅1982—1984

《不合时宜》

最后一次阿根延之行

蒙帕纳斯1984年:缘何魂断法兰西

后记

附记 文学与爱:科塔萨尔的巴黎,巴黎的科塔萨尔

胡里奥·科塔萨尔年表

参考文献