剧情简介

《她弥留之际》书籍简介

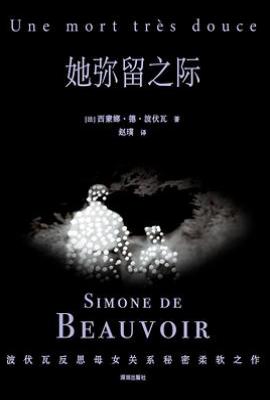

《她弥留之际》(Une mort très douce)是法国存在主义哲学家、女性主义先驱西蒙娜·德·波伏瓦(Simone de Beauvoir)的回忆录,2025年1月由深圳出版社(果麦文化出品)出版,是其最私密、最柔软的作品之一。

核心内容与特色

母女关系的坦诚剖白:

书中记录了波伏瓦陪伴母亲弗朗索瓦丝(Françoise)度过生命最后六周的经历。母女关系始终充满张力——母亲出身保守天主教家庭,年轻时因婚姻失去自我,将情感寄托于女儿,以“暴君式”控制引发波伏瓦的反抗;而波伏瓦则以逃离家庭、投身哲学事业作为回应。这种对抗持续数十年,直至母亲病危,波伏瓦才重新审视这段关系。

衰老与死亡的哲学思辨:

波伏瓦以哲学家的敏锐,拒绝浪漫化临终场景,直击医疗体系的机械运作、身体衰败的细节(如“她在活活腐烂”),以及隐瞒病情的伦理困境。她质疑“当死亡不可避免时,延续痛苦是否等同于尊重生命?”,将死亡转化为对生命自主性的终极肯定,提出“生命的价值不在于长度,而在于我们如何凝视它”。

女性命运的深刻洞察:

波伏瓦跳出女儿视角,对母亲作为女性的矛盾一生倾注同情:母亲的控制欲源于父权社会对女性的剥夺(无法自我实现,只能依附他人),其“精力充沛却被压抑的欲望”成为“畸形而残缺的陌生人”。这种洞察让波伏瓦对母亲的怨恨转化为悲悯,达成对人性复杂性的接纳。

《她弥留之际》书籍简介 《她弥留之际》(Une mort très douce)是法国存在主义哲学家、女性主义先驱西蒙娜·德·波伏瓦(Simone de Beauvoir)的回忆录,2025年1月由深圳出版社(果麦文化出品)出版,是其最私密、最柔软的作品之一。 核心内容与特色 母女关系的...(展开全部)

作者简介

西蒙娜 · 德 · 波伏瓦 (SIMONE DE BEAUVOIR,1908-1986)

法国哲学家,作家,女性主义重要理论家、社会活动家。被认为是“启迪了全世界女性以及改变了许多人思考方式的伟大女性”。

1945年与萨特等人共同创办《现代》杂志,积极参加战后法国的政治和社会活动。

1949年出版的《第二性》成为女性主义经典著作。

1954年凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。

经典金句(14)

纠错 补充反馈

《她弥留之际》经典台词与解读

书中的语句多源自波伏瓦对母女关系、死亡的思考,语言冷峻而深情,体现了存在主义对人性的深刻洞察:

1. 关于母女关系的双重性

“我们之间的关系对我来说是双重的:是一种让我既爱又恨的隶属关系。” —— 波伏瓦(书中对母女关系的总结)

解读:波伏瓦承认母亲既是“暴君”(控制欲),也是“受害者”(父权社会的压迫),这种矛盾反映了女性在社会期待与个人自由间的撕裂。她最终接纳这种“既爱又恨”的关系,而非简单宽恕,体现了对人性复杂性的理解。

2. 关于死亡的凝视与生命的意义

“生命的价值不在于长度,而在于我们如何凝视它。” —— 波伏瓦(书中对生命意义的终极思考)

解读:波伏瓦认为,死亡并非终点,而是理解生命的钥匙。她拒绝用“延长生命”来定义“尊重”,而是强调“凝视”(即对生命过程的关注与接纳),这种观点颠覆了传统对死亡的悲情化叙事,传递出对生命自主性的肯定。

3. 关于母亲的矛盾与悲悯

“她没法和其他任何人讨论自己的困境,甚至包括她自己。没有人教过她如何坦诚地观照自己的动机,如何形成自己的判断。” —— 波伏瓦(书中对母亲困境的剖析)

解读:波伏瓦指出,母亲的“自我压抑”源于父权社会对女性的规训(如“无私奉献”的道德绑架),她无法坦诚面对自己的欲望,只能“躲在权威的庇荫下”。这种剖析让波伏瓦对母亲的怨恨转化为悲悯,体现了女性主义对“他者”命运的共情。

4. 关于临终的痛苦与伦理

“当医生为‘维持生命体征’而过度治疗时,波伏瓦质疑:‘当死亡不可避免时,延续痛苦是否等同于尊重生命?’” —— 书中对临终关怀的反思

解读:波伏瓦以近乎冷酷的笔触描写医疗体系的机械运作,质疑“过度治疗”的伦理合理性。她认为,尊重生命应包含对“痛苦”的尊重,而非盲目延长生命体征,这种观点直指存在主义的核心命题:人如何在必然的虚无中寻找意义。