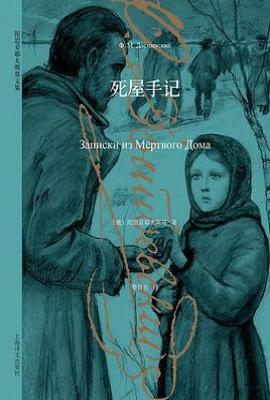

《死屋手记》书籍简介

《死屋手记》是俄国作家陀思妥耶夫斯基创作的长篇纪实小说,首次连载于1860-1862年,以作者亲身经历为基础,真实再现了沙俄苦役监狱的生存图景。小说通过碎片化叙事和心理描写,揭示了专制制度下人性的异化与救赎,被誉为“俄国文学中第一部直面监狱生活的现实主义力作”。

核心内容与主题

监狱生活的真实记录

环境描写:小说以“死屋”(西伯利亚监狱)为舞台,刻画了阴冷潮湿的牢房、强制劳动的苦役场以及狱中病态的人际关系。陀氏通过“每天相似的无聊日子”等细节,展现囚犯在精神与肉体双重折磨下的生存状态。

人物群像:塑造了奥尔洛夫(钢铁意志的强盗)、彼得罗夫(果敢无畏的流浪者)、阿列依(虔诚的鞑靼青年)等复杂角色,既有残暴的罪犯,也有保留人性光辉的底层民众。

对司法制度的批判

无效的改造:揭露苦役制度无法感化罪犯,反而加剧仇恨与堕落。陀氏提出“劳动若无意义,便是最残酷的惩罚”,批判农奴制改革的不彻底性。

阶级压迫:通过贵族囚犯与平民囚犯的对比,展现司法不公如何将普通人推向犯罪深渊。

宗教与救赎的探索

信仰的力量:阿列依的虔诚与监狱牧师的仁慈形成对照,暗示宗教是唯一能净化灵魂的途径。陀氏借人物之口提出:“仁爱比药物更灵”。

自由与希望:尽管监狱摧残人性,但囚犯对自由的渴望(如逃犯库里科夫的挣扎)始终未灭,成为对抗绝望的精神支柱。

艺术特色

心理现实主义:深入剖析罪犯的矛盾心理,如彼得罗夫“为几个戈比杀人,也可放走富翁”的非理性行为,揭示人性在极端环境下的扭曲与坚守。

象征手法:以“死屋”隐喻专制社会的牢笼,用“澡堂”场景象征道德洗涤的虚妄,增强文本的哲学深度。

自传体叙事:陀氏将流放经历转化为文学素材,如对西伯利亚冬季的描写(“荒凉草原上的自由幻影”),使作品兼具纪实性与艺术性。

引言

第一章 死屋

第二章 最初的印象

第三章 最初的印象

第四章 最初的印象

第五章 第一个月

第六章 第一个月

第七章 新交。彼得罗夫

第八章 果敢的人们。卢奇卡

第九章 伊赛·福米奇。澡堂。巴克卢申的故事

第十章 圣诞节

第十一章 演戏

第二卷

第一章 医院

第二章 续

第三章 续

第四章 阿库莉卡的丈夫(故事)

第五章 夏天

第六章 监狱里的动物

第七章 请愿

第八章 狱友

第九章 潜逃

第十章 出狱