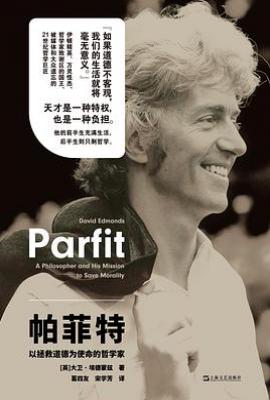

德里克·帕菲特(Derek Parfit)书籍简介与金典台词

一、核心著作与书籍简介

德里克·帕菲特(1942—2017)是20世纪末至21世纪初最具影响力的伦理学家之一,其研究聚焦人格同一性、理性、伦理学等领域,代表作包括《理与人》(Reasons and Persons,1984)与《论重要之事》(On What Matters,2011)。这两部著作被视为当代伦理学的里程碑,对元伦理学与应用伦理学均产生了革命性影响,其中《理与人》被列为“哈佛教材”,是理解西方道德哲学的关键文本。

1. 《理与人》(Reasons and Persons)

核心主题:围绕“理”(理性与行动理由)与“人”(人格同一性与人性)展开,挑战传统对“自我本性”与“行动理由”的认知。

主要贡献:

人格同一性的还原论:提出“人格同一性并非深层事实”,而是可通过物理连续性(如大脑的延续)与心理连续性(如记忆、意图的关联)解释的现象。例如,通过“远程传送机”思想实验(复制一个与原个体完全相同的副本),帕菲特论证“自我”是经验的集合,而非固定实体

。

道德理论的批判与重构:分析自利论、功利主义、康德义务论等传统道德理论,指出其对“正确行为”的定义存在自败性(如自利论可能导致愿望无法实现),并提出“三重理论”(结合康德主义、契约论与后果主义),强调道德判断需兼顾客观理由与实践合理性

。

未来世代的责任:探讨“非同一性问题”(如人口增长对未来世代的影响),主张道德应关注“经验的本质”而非“个体身份”,呼吁减少对未来世代的伤害

。

2. 《论重要之事》(On What Matters)

核心主题:继承《理与人》的思路,进一步重构道德哲学,提出“客观道德规范”的存在性,并调和三大主流伦理理论(后果主义、康德式义务论、斯坎伦契约论)。

主要贡献:

道德客观主义:反对道德主观主义(如理由主观主义、道德非认知主义),主张存在客观道德理由(如“减少痛苦”是客观善),否认这一点会导致道德虚无主义

。

三重理论的完善:通过区分“道德上应当”的不同意义(事实相对、信念相对、证据相对),提出一种整合三大理论的“最优原则”,强调道德判断需兼顾事实准确性、信念合理性与实践可行性

。

致谢

第1 章 中国制造

第2 章 生活的准备

第3 章 伊顿泰坦

第4 章 历史男孩

第5 章 牛津单词

第6 章 一场美国梦

第7 章 万灵人

第8 章 远程传送机

第9 章 跨大西洋事件

第10 章 帕菲特事件

第11 章 工作、工作、工作和珍妮特

第12 章 道德数学

第13 章 雾与雪中的心灵之眼

第14 章 荣耀!晋升!

第15 章 蓝调与蓝铃花林

第16 章 优先性观点

第17 章 德里卡尼亚

第18 章 瑕不掩瑜的康德

第19 章 攀登山峰

第20 章 救生艇、隧道和桥梁

第21 章 婚姻与披萨

第22 章 与生命不相容

第23 章 帕菲特的冒险

年表

注释

参考文献

译后记