剧情简介

《侥幸求生:阿尔·帕西诺自传》书籍简介

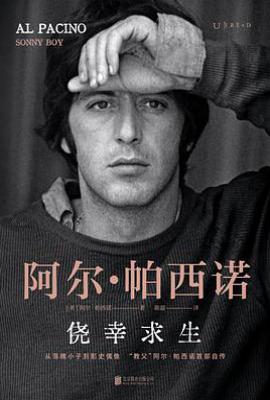

《侥幸求生:阿尔·帕西诺自传》(Sonny Boy)是阿尔·帕西诺(Al Pacino)2025年推出的首部自传,由陈磊翻译,北京联合出版公司出版(ISBN:9787559684004)。本书以帕西诺的真实人生经历为核心,用幽默而直白的语言,记录了他从纽约南布朗克斯区贫民窟的“街头小子”,到成为“好莱坞传奇演员”的成长历程,涵盖少年叛逆、表演启蒙、成名后的迷茫与坚守,以及对表演艺术的纯粹热爱。

核心内容

成长背景与早期经历:

帕西诺1940年出生于意大利移民家庭,幼年父母离异,在纽约南布朗克斯区的贫民窟长大。他少年时叛逆,曾因打架、逃学被学校开除,做过送报纸、接线员等工作,甚至一度无家可归。但他通过图书馆自学戏剧,在街头背台词、在出租屋朗诵莎士比亚,逐渐对表演产生兴趣。

表演生涯的转折点:

1967年,帕西诺出演舞台剧《觉醒与歌唱》,开启表演生涯;1972年,他因主演《教父》(The Godfather)中的“迈克尔·柯里昂”一角成名,但最初因“矮小身材”被制片方质疑,最终凭借导演弗朗西斯·福特·科波拉(Francis Ford Coppola)的坚持获得角色。此后,他陆续出演《冲突》(The Conflict,1973)、《热天午后》(Dog Day Afternoon,1975)等经典影片,成为“好莱坞黄金时代的标志性演员”。

对表演艺术的执着:

帕西诺在书中强调,“表演能让我活下去”。他始终忠于自我,拒绝为了名利出演不适合的角色(如拒绝《星球大战》中的“汉·索罗”),并坚持用“方法表演”(Method Acting)沉浸于角色,即使面对《教父》带来的巨大名利,仍保持对表演的初心。

成名后的迷茫与反思:

帕西诺坦言,《教父》的成功让他“不知所措”,名利带来的“光环”让他与真实生活产生距离。他反思“名气是人类追求认可与关注的本能扭曲”,并表示“希望自己能像以前一样,专注于角色而非自己”。

作品价值

本书不仅是帕西诺的“人生回忆录”,更是一部“表演艺术的心灵独白”。他用真实的经历告诉读者:成功并非偶然,而是对热爱与坚持的回报;名气只是过眼云烟,对艺术的纯粹热爱才是演员的“救命稻草”。书中收录的69张私藏照片(如《教父》拍摄现场、《稻草人》片场的炎热场景),更让读者直观感受到他的职业生涯与内心世界。

《侥幸求生:阿尔·帕西诺自传》书籍简介 《侥幸求生:阿尔·帕西诺自传》(Sonny Boy)是阿尔·帕西诺(Al Pacino)2025年推出的首部自传,由陈磊翻译,北京联合出版公司出版(ISBN:9787559684004)。本书以帕西诺的真实人生经历为核心,用幽默而直白的语言,记录了他从...

(展开全部)阿尔·帕西诺(Al Pacino)

1940年4月出生,演员、导演。帕西诺成长于纽约市南布朗克斯区,是美国戏剧界和电影界独一无二、经久不衰的人物。曾就读于表演艺术高中,并在赫伯特·伯格霍夫工作室跟随查理·劳顿学习表演,后在演员工作室跟随导师李·斯特拉斯伯格学习表演。

曾九次获得奥斯卡奖提名,提名影片包括《教父》《冲突》《教父2》《热天午后》《爱尔兰人》等,并于 1992 年凭借《闻香识女人》获得奥斯卡最佳男主角奖。此外曾获得十九项金球奖提名,获得四个奖项;三项托尼奖提名,获得两个奖项;三项艾美奖提名,获得两个奖项。他还获得过一次了不起的奥比奖。

帕西诺是肯尼迪中心荣誉奖获得者,并曾获美国电影学会终身成就奖、美国国家艺术勋章和金球奖终身成就奖。

帕西诺的语言风格直白、幽默,充满“街头小子”的真实感与“艺术家”的深邃感。以下是书中具有代表性的句子:

“名望,正如我的朋友希思科特·威廉姆斯所说,是人类追求认可与关注这种本能的扭曲。它如此转瞬即逝,又如此奇怪。作为一个演员,我一直想要的是,点亮我观察到的人群,以及我扮演的角色。但事实完全相反,我感觉所有的灯光都照在自己身上,让我看不到外面。”()

解读:帕西诺对“名气”保持清醒的认知。他认为,名气是“外界的关注”,而非演员的“自我价值”。《教父》的成功让他一度被“名气”笼罩,但他始终提醒自己:“我与《教父》没有关系,只是演了一个角色而已。”()这种对“自我”的坚守,是他成为“传奇”的关键。

解读:这句话是帕西诺的“人生信条”。他出身贫民窟,没有接受过正规表演教育,却凭借对表演的热爱,从“街头小子”成长为“影史传奇”。即使在《教父》让他成为“大明星”后,他仍坚持“每天下午三点开始排练”(),因为他知道:“只有表演,才能让我找到生命的意义。”

“有些角色哪怕给我一百万年我都不知道该怎么演。找谁都行,但别找我。我有时在想,至少看看这个角色吧。如果我努力塑造,也许能行得通呢——有些时候你是能做到的。但这种时刻就和牙疼一样罕见。”()

解读:帕西诺拒绝过许多“高薪角色”(如《星球大战》的“汉·索罗”、《比利小子》的“比利·小子”),因为他“与角色不适配”。他认为,“演员的职责是塑造角色,而不是被角色塑造”。这种“宁缺毋滥”的坚持,让他的每一部作品都成为“经典”。

“成年人不做这种事。这个男人四十多岁,穿着三件外套,假装要走下这座巨大的沙丘,在这样炎热的天气中。而且他要一遍又一遍地重复。下坡。上坡。下坡。他似乎还乐在其中。”()

解读:这句话出自帕西诺对《稻草人》(Scarecrow,1973)拍摄现场的回忆。他与吉恩·哈克曼(Gene Hackman)搭档,饰演两个流浪者。尽管天气炎热、拍摄重复,他仍用“幽默”的语言描述当时的场景,展现了他的“真实与直白”。这种“不装、不做作”的性格,让他的自传更具“亲和力”。

“如果我足够幸运,如果我能上天堂,那我也许能在那里跟我的母亲团聚。我只想有机会走到她的面前,看着她的眼睛,轻声说:‘嘿,妈,看到后来的我了吗?’”()

解读:帕西诺的母亲在他17岁时去世,这是他“一生的遗憾”。他在书中多次提到母亲,认为“母亲的鼓励”是他走上表演道路的“动力”。这句话不仅表达了他对母亲的思念,也让读者感受到他“柔软的一面”。