剧情简介

《剪辑之道:对话沃尔特·默奇》书籍简介

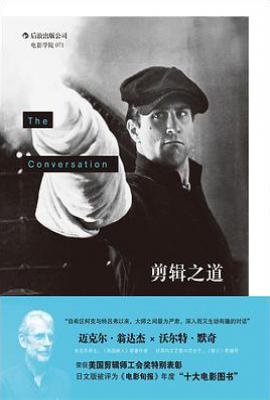

《剪辑之道:对话沃尔特·默奇》是加拿大作家迈克尔·翁达杰(《英国病人》原著作者、布克奖得主)与美国电影剪辑大师沃尔特·默奇(三次奥斯卡奖得主、《教父》《现代启示录》核心剪辑师)的深度对话集,2015年由北京联合出版公司·后浪出版公司推出,夏彤翻译。

核心内容与特色

对话背景与结构:

两人因《英国病人》项目结缘,以“交心之谈”的形式展开跨度一年的对话,围绕默奇参与剪辑的经典影片(如《教父》《对话》《现代启示录》《英国病人》)展开,涵盖其创作心得、艺术观念及职业生涯轨迹。

主题深度与广度:

剪辑艺术本质:探讨剪辑的核心逻辑(如“声画协同”“节奏韵律”)、素材筛选原则(平均50小时素材选2小时成片)及剪辑师的责任(从海量素材中构建“意义与情感”)。

跨领域关联:结合文学(福楼拜的观察、贝多芬的音乐节奏)、音乐(声音设计的“声景”理论)、易经(和谐律动)等,剖析剪辑与电影语言的内在联系。

创作历程:回溯默奇与科波拉、卢卡斯等创立“西洋镜公司”的反好莱坞经历,还原《现代启示录》等里程碑作品的创作幕后(如重剪版的素材恢复与调整)。

权威评价:

本书被称为“自希区柯克与特吕弗以来,大师之间最为严肃、深入而又生动有趣的对话”,日文版被评为《电影旬报》年度“十大电影图书”,是后浪电影学院丛书之一,适合电影制作者、影迷及小说家等艺术工作者阅读。

《剪辑之道:对话沃尔特·默奇》书籍简介 《剪辑之道:对话沃尔特·默奇》是加拿大作家迈克尔·翁达杰(《英国病人》原著作者、布克奖得主)与美国电影剪辑大师沃尔特·默奇(三次奥斯卡奖得主、《教父》《现代启示录》核心剪辑师)的深度对话集,2015年由北京联合出版公司·后浪出版公司推出,夏彤翻...(展开全部)

作者简介

著者

迈克尔·翁达杰(Michael Ondaatje),加拿大著名诗人、作家,1943年生于斯里兰卡,11岁随母亲来到英国,19岁移居加拿大,毕业于多伦多大学。他的作品兼具文学的语言美感和电影的视觉冲击力,通过诗性直觉和叙事节奏的交揉变化,达到一种极具个人风格的境界。迄今为止,翁达杰共出版了6部长篇小说、10余部诗集和其他一些非虚构著作。其中,《英国病人》荣获布克奖,由沃尔特 ·默奇担任剪辑、安东尼 ·明格拉执导的同名改编电影获9项奥斯卡奖。

译者

夏彤,北京大学及加拿大艾米利·卡尔艺术大学(Emily Carr University)毕业,电影作品多次参加国际电影节并获奖,现为中央美术学院电影系教师,工作涉及独立电影和科幻研究多个领域,译有《眨眼之间》(沃尔特·默奇著)、《纪录我们自己》等。

目录

致中国读者

引言

对话|壹 旧金山

对话|贰 洛杉矶

对话|叁 纽约城

对话|肆 旧金山

对话|终结篇 多伦多

沃尔特·默奇作品年表

致谢

出版后记

(展开全部)引言

对话|壹 旧金山

对话|贰 洛杉矶

对话|叁 纽约城

对话|肆 旧金山

对话|终结篇 多伦多

沃尔特·默奇作品年表

致谢

出版后记

经典金句(15)

纠错 补充反馈

经典台词与观点摘录

默奇在书中以诗意的比喻与深刻的洞察,阐述了剪辑的哲学与实践智慧,以下为核心观点:

剪辑的本质:

“作为一个剪辑师,你要做的就是同时在肤浅和深刻的各个层次上发现各种有规律的形态。”

“电影剪辑(亦可称作‘电影建构’)真正发挥功效,必须找到声音和画面素材中那些隐秘的图案,并好好利用它们。理想状态下,这如同交响乐中对不同音乐主题的编排与演绎。”

素材与选择:

“拍摄出来的电影素材永远都比最终影片能用到的多得多,平均而言是后者的25倍(一部两小时电影约50小时素材)。剪辑师的责任,是在海量素材中找出最佳材料,并以最正确的顺序排列——而‘最佳’与‘正确’的含义,堪比整个气象万千的宇宙。”

声音的重要性:

“要想让电影剪辑真正发挥功效,必须让声音先‘煮熟’——即经过剪辑和混音之后,电影才算最终完成。声音与画面应分开记录。”

“声音具有至高无上的魔力。它能制造恢宏场景、魔幻氛围,甚至用‘隐喻性音效’重新建立声画关系。”

剪辑师的自我要求:

“剪辑师需要实实在在地查看导演拍摄的全部素材,为之分类、评估、重新平衡,并对某些细节写下注释。必须最大限度地利用素材。”

“作为剪辑师的职责之一,就是把自己完全浸透在电影的感性世界里,使得自己对最微小的细节和最重要的意旨都能敏锐捕捉。”

剪辑与导演的关系:

“剪辑师是导演的主要合作者,没人能超越剪辑师。导演要把想表达的东西让剪辑师拼接起来,而剪辑师要了解导演的想法,用自然令人兴奋的方式呈现构想。”