剧情简介

汉娜·阿伦特的三次逃离》书籍简介

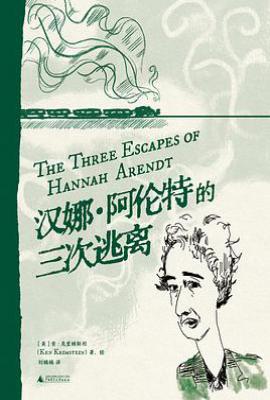

《汉娜·阿伦特的三次逃离》是美国漫画家肯·克里姆斯坦(Ken Krimstein)为20世纪杰出女哲学家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)创作的图像小说形式传记,2025年6月由广西师范大学出版社出版(ISBN:9787559870313),译者为刘楠楠(北京大学日耳曼文学系与艺术系博士,德国美因茨大学翻译学博士)。

核心内容与特色

主题与结构:

以阿伦特人生中的三次重大“逃离”为线索,串联起她的思想轨迹与生命历程:

第一次逃离:1933年逃离纳粹德国(因参与犹太复国主义组织被捕,意识到危险后逃往巴黎);

第二次逃离:1940年逃离法国拘留营(从居尔集中营冒险脱险,前往里斯本转道纽约);

第三次逃离:与导师海德格尔的思想决裂(从海德格尔的“死亡哲学”转向强调“多元性”与“启新性”的政治思想)。

这三次逃离不仅是身体的空间转移,更是思想与精神的蜕变——阿伦特从“哲学研究者”成长为“政治理论家”,从“被动承受”转向“主动介入”。

图像叙事与思想融合:

作者以漫画家的独特视角,用铅笔、墨水与颜料绘制阿伦特的思考轨迹,将极权主义、“平庸之恶”等艰深理论转化为灵动的漫画分镜。书中穿插知识分子群像(如本雅明、海德格尔、阿多诺等),以超现实场景(如本雅明的“幽灵”对话、与比利·怀尔德的“邂逅”)还原20世纪魏玛黄金时代的思想碰撞,让阿伦特的“复杂、勇敢与矛盾”跃然纸上。

学术价值与读者共鸣:

本书并非传统按时间顺序的传记,而是以“逃离”为关键节点,聚焦阿伦特的思想转变(从形而上学转向政治行动)与人格特质(拒绝标签化、坚持独立思考)。作为图像小说,它降低了哲学著作的阅读门槛,成为“拉近与普通读者距离的桥梁”,同时为哲学研究者提供了“视觉与智性交织”的宝藏。

出版信息与评价

获奖情况:2018年获《福布斯》年度最佳图像小说、伯纳德·J.布罗梅尔传记和回忆录奖,入围美国国家犹太图书奖最终决选;

翻译情况:已译成德语、法语、意大利语、西班牙语、日语、韩语等九种语言;

读者反馈:豆瓣开分9.3分,被评价为“惊喜之作”“看完充满力量”“读到停不下来”,适合“想进入阿伦特宇宙的沉浸式阅读”。

汉娜·阿伦特的三次逃离》书籍简介 《汉娜·阿伦特的三次逃离》是美国漫画家肯·克里姆斯坦(Ken Krimstein)为20世纪杰出女哲学家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)创作的图像小说形式传记,2025年6月由广西师范大学出版社出版(ISBN:97875598703...

(展开全部)◎ 作者

肯·克里姆斯坦(Ken Krimstein),美国著名漫画家、作家、教师。任教于德保罗大学和芝加哥艺术学院,兼任柏林美国学院的研究员。为《纽约客》《华尔街日报》《纽约时报》《纽约观察家报》《芝加哥论坛报》等撰稿并绘画。现居美国伊利诺伊州埃文斯顿。2018年出版 的图像小说《汉娜·阿伦特的三次逃离》获《福布斯》年度最佳图像小说、伯纳德·J.布罗梅尔传记和回忆录奖,入围美国国家犹太图书奖最终决选。2021年出版的图像小说《当我长大时》被评为美国国家公共电台(NPR)年度最佳图书、《华盛顿邮报》年度最佳图书。2024年出版图像小说新作《卡夫卡乡的爱因斯坦:坠入兔穴,带回宇宙》。

◎ 译者

刘楠楠,毕业于北京大学日耳曼文学系和艺术系。德国美因茨大学翻译学博士。译著有《友谊的辩证法:阿多诺、本雅明通信集1928—1940》《哈耶克的维特根斯坦传:文本及其历史》《维特根斯坦私人笔记1914—1916》。

书中的台词以简洁深刻、充满智慧著称,反映了阿伦特对生命、自由与思想的核心思考。以下是具有代表性的句子:

解读:阿伦特认为,“逃离”不是消极的逃避,而是“活着”的必然选择——只有通过“逃离”(身体或思想的),才能保持“思想的独立”,避免被时代洪流淹没。

“恶的平庸性,不是指恶的微小,而是指恶的‘无思’——当一个人放弃思考,他就会成为恶的帮凶。”(书中对阿伦特核心思想的提炼)

解读:阿伦特在《耶路撒冷的艾希曼》中提出“平庸之恶”,强调“恶”的根源不是“邪恶的意图”,而是“无思的服从”。这句话提醒读者:保持思考,是抵御“平庸之恶”的关键。

“多元性不是分裂,而是人类的本质——我们因不同而存在,因对话而共生。”(书中对阿伦特“多元性”思想的诠释)

解读:阿伦特反对“单一之人”的哲学(如海德格尔的“此在”),认为“多元性”是“新生性”的基础。这句话传递了包容与对话的重要性,呼应了她对“公共领域”的思考。

“自由不是天赋的,而是争取的——每一次逃离,都是对自由的捍卫。”(书中对阿伦特“自由观”的总结)

解读:阿伦特的“自由”不是“消极自由”(免于干涉),而是“积极自由”(参与公共事务)。这句话强调:自由需要行动,只有通过“逃离”(突破束缚),才能实现真正的自由。

“思想不是远离生活的,而是生活的延伸——当我思考时,我就在行动;当我行动时,我就在思考。”(书中对阿伦特“思想与行动”关系的描述)

解读:阿伦特反对“为思想而思想”的玄虚,认为“思想”必须与“行动”结合。这句话体现了她的实践哲学:思想是为了改变世界,行动是为了验证思想。