剧情简介

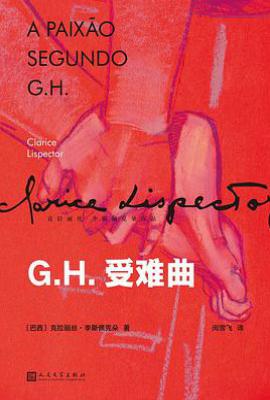

《G.H.受难曲》书籍简介

作者:克拉丽丝·李斯佩克朵(Clarice Lispector,1920-1977),巴西文学巨匠,被誉为“卡夫卡与伍尔夫的结合体”,其作品以意识流、存在主义哲思和语言实验著称。《G.H.受难曲》创作于1964年,是其文学生涯的巅峰之作,中文译本由闵雪飞翻译,人民文学出版社2025年出版

。

核心设定:

叙事主体:中产阶级雕塑家G.H.因压死女佣房间的蟑螂,触发一场存在主义精神危机,通过五重叙事揭示生命、死亡与自我认知的终极命题。

蟑螂隐喻:蟑螂既是“不洁之物”的象征,也是超越人类中心主义的“原生动物”,其死亡与重生映射G.H.对身份、信仰与语言的解构。

主题思想:

存在主义觉醒:G.H.从“完美中产”跌入虚无深渊,直面“活其所是”的恐惧,质问“存在是否必须遵循既定秩序”

。

生命与死亡的辩证:蟑螂断体存活的奇观,揭示生命与死亡的共生性——“我的生命同死亡一样连绵不绝”

。

语言与沉默的博弈:G.H.试图用语言描述不可言说之物,最终在“静寂”中抵达超越语言的真理

。

阶级与他者凝视:蟑螂与黑人女佣构成双重“他者”,批判布尔乔亚对边缘群体的暴力性排斥

。

文学特色:

意识流实验:绵密的内心独白与碎片化叙事,模拟精神崩溃时的思维湍流。

宗教意象重构:将蟑螂之死升华为“受难仪式”,蟑螂体液象征“圣餐”,完成个体救赎

。

反线性叙事:五个故事如俄罗斯套娃,从存在论到语言学层层解构,拒绝单一解读

。

《G.H.受难曲》书籍简介 作者:克拉丽丝·李斯佩克朵(Clarice Lispector,1920-1977),巴西文学巨匠,被誉为“卡夫卡与伍尔夫的结合体”,其作品以意识流、存在主义哲思和语言实验著称。《G.H.受难曲》创作于1964年,是其文学生涯的巅峰之作,中文译本由闵雪飞翻译,人民文学...(展开全部)

作者简介

克拉丽丝•李斯佩克朵

(1922—1977)

巴西当代经典作家之一,被誉为自卡夫卡之后最重要的犹太作家,也是拉美文坛真正独树一帜的作家之一。

一九二〇年十二月十日出生于乌克兰的犹太家庭,不久即随父母移居巴西。一九四四年出版处女作《濒临狂野的心》,在巴西引起很大反响,之后陆续出版了小说《光》和《围困之城》,同时期完成《黑暗中的苹果》与短篇集《家庭纽带》的创作。二十世纪六十年代以降,写作才能获得公众承认,小说《黑暗中的苹果》获得卡门•多洛雷斯奖,儿童文学作品《爱思考的兔子奇事》获得卡伦加奖,并因其文学成就获得联邦大区文化基金会奖。

一九七七年十二月九日去世;次年,最后的作品《生命的吹息》出版。

经典金句(36)

纠错 补充反馈

存在与虚无

“我最大的恐惧正是活其所是——仿佛我之前知道什么是生活一般!”

出处:G.H.压死蟑螂后的独白

。

解读:直指现代人身份焦虑的本质,揭露“正常生活”不过是社会规训的幻觉。

“如何解释我无法忍受观看?因为生命并非如我所想,而是另一种样子。”

场景:G.H.凝视蟑螂残骸时的崩溃

。

哲思:认知的局限性与存在的荒诞性形成互文。

生命与死亡

“蟑螂比我早了几千年,也比恐龙早很多。杀死的不仅是一只蟑螂,而是线性历史时间。”

背景:发现蟑螂断体存活的震撼

。

隐喻:挑战人类中心主义的时间观,强调生命循环的永恒性。

“生命物质与神圣共融——当我吞下那团白色物质时,恐惧变成光亮。”

场景:G.H.食用蟑螂体液的宗教仪式

。

象征:以肉身献祭打破洁净/肮脏的二元对立,实现自我救赎。

语言与沉默

“我要讲述不可讲述之物——但词语一次次铩羽,我只能羞涩地说出:生命就是我。”

独白:G.H.面对语言失效时的觉醒

。

批判:解构语言霸权,揭示真理的不可言说性。

“静寂,或沉默,或对理解和语言的放弃,是可能的语言。”

终章宣言:G.H.在精神崩溃后的顿悟

。

深意:超越语言暴力,以沉默抵达存在的本真。

阶级与他者

“蟑螂是自然动物——既非请来也非买来,它们拒绝驯化,扰乱人类秩序。”

分析:G.H.对“不洁之物”的哲学思辨

。

映射:影射黑人女佣雅纳伊尔被边缘化的生存困境。

“米纳斯人被射杀十三次——而我,G.H.,正在经历第十四次死亡。”

互文:关联小说《米纳斯人》的暴力叙事

。

控诉:揭露资本主义暴力对底层生命的系统性抹杀。