剧情简介

《鳄鱼手记》书籍简介

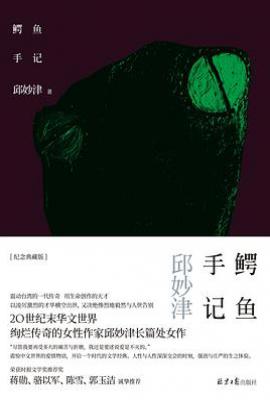

《鳄鱼手记》是台湾作家邱妙津的长篇小说处女作(1994年出版),被誉为“华语世界女性主义文学经典”与“同志文学里程碑”。小说以主人公“我”(拉子)的大学生活为背景,通过八篇手记记录其与同性恋人水伶的情感纠葛,穿插拟人化鳄鱼的寓言独白,探讨性别认同、自我撕裂与社会压迫的尖锐命题。书中对同性之爱的赤裸剖析、对边缘群体的悲悯凝视,使其成为20世纪末台湾青年精神困境的镜像

。

核心内容与主题

性别认同的撕裂与抗争

主人公拉子作为同性恋者,在保守社会中承受巨大压力。她与水伶的爱情既炽烈又充满自我怀疑,如“爱不在任何结局,能爱而去爱或不能爱而不去爱这种过程,才是终极的意义”

。

通过“鳄鱼”意象隐喻边缘身份:鳄鱼穿上人装却遭人群注视,最终乘火盆沉海,象征同性恋者在主流社会的孤独与毁灭

。

青春迷惘与存在主义焦虑

大学校园被描述为“强迫教育的终点站”,学生如“被分发到空袋子”的傀儡,填塞知识却丧失灵魂

。

主人公陷入虚无主义:“晚上一个人在房间很可怕,时间像用玻璃划破一刀才向前移一格”

,折射战后台湾青年对意义的追寻。

暴烈美学与救赎困境

文字充满自毁倾向:“我选择与这个女人分离,将她杀死装在水晶棺材里,永远保存或占有她”

。

鳄鱼遗言“反抗死亡是出厂配置的能源装置”暗喻生命本能与虚无的对抗

。

文学特色

复调叙事:现实手记与鳄鱼寓言双线交织,形成“人类社会”与“边缘存在”的对话结构。

意识流技法:大量心理独白与超现实意象(如“暴雨中与至柔相拥如两匹兽”),展现精神世界的混沌

。

语言实验:融合哲学思辨与诗性表达,如“残忍和恶只是自然,它们对世界掌握一半的有用和有力”

。

《鳄鱼手记》书籍简介 《鳄鱼手记》是台湾作家邱妙津的长篇小说处女作(1994年出版),被誉为“华语世界女性主义文学经典”与“同志文学里程碑”。小说以主人公“我”(拉子)的大学生活为背景,通过八篇手记记录其与同性恋人水伶的情感纠葛,穿插拟人化鳄鱼的寓言独白,探讨性别认同、自我撕裂与社会压迫的尖锐命题...(展开全部)

作者简介

邱妙津,台湾彰化人,一九六九年生,一九九一年毕业于台湾大学,一九九二年赴法国,留学巴黎第八大学心理系,一九九五年六月在巴黎自杀身亡,年仅二十六岁。邱妙津多方面的才华在大学时代就开始充分显现,曾获得时报文学奖推荐奖、《联合文学》中篇小说新人奖等,并拍摄有一部三十分钟的十六厘米影片《鬼的狂欢》。主要文学作品有《鬼的狂欢》《鳄鱼手记》《蒙马特遗书》《邱妙津日记》等。《鳄鱼手记》已被翻译成英语、法语、德语、土耳其语、西班牙语和意大利语等多种语言。

2014年,《蒙马特遗书》列入《纽约书评》“经典重现”( NYRB Classics)出版,邱妙津是该书系继张爱玲之后第二位华语作者。

2015年,英文版《蒙马特遗书》入围美国最佳翻译图书奖长名单。

2017年,《鳄鱼手记》亦列入《纽约书评》经典书系出版。

2018年,英文版《鳄鱼手记》获卢西恩·斯泰克亚洲翻译奖。

目录

第一手记

第二手记

第三手记

第四手记

第五手记

第六手记

第七手记

第八手记

附录

(展开全部)第二手记

第三手记

第四手记

第五手记

第六手记

第七手记

第八手记

附录

经典金句(24)

纠错 补充反馈

“尽管我要再受多大的痛苦与折磨,我还是要述说爱是不灭的。”

——开篇宣言,奠定全书的殉道者基调

。

“鳄鱼是一种很像鱼的人,不是很像人的鱼。”

——鳄鱼独白,直指同性恋者的身份困境

。

“健康的人才有资格谈恋爱,把爱情拿来治病只会病的更重。”

——拉子对情感的悲观宣言,揭示自我厌弃的深渊

。

“反抗死亡是出厂配置的能源装置,身体总顽强地死不掉。”

——鳄鱼遗言,暗喻生命本能与存在荒诞的对抗

。

“我像被钉死的蝴蝶标本,翅膀上的磷粉在博物馆灯光下闪烁。”

——拉子自喻,展现被规训者的窒息感

。

“爱情是暴烈的手术刀,剖开胸腔时连心脏都来不及尖叫。”

——描写情感冲击,充满痛感美学

。

“我们不是小麦,而是荞麦。风暴来临时,小麦会倒下,荞麦会弯下腰。”

——水伶的生存哲学,对比拉子的刚烈性格

。

“文学不是为了文学的动机,它永远是你自己生命的独白。”

——点明创作本质,呼应邱妙津的写作观

。