剧情简介

《雕刻时光》书籍简介

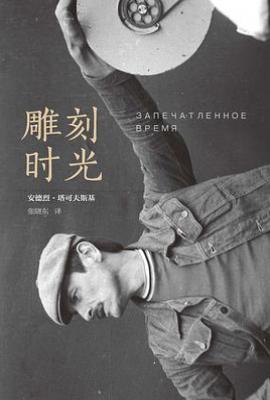

《雕刻时光》是苏联电影大师安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的经典电影理论著作,被视为其创作思想的系统性总结。该书首次由俄文原著翻译出版(2016年南海出版公司版),译者为张晓东,收录了塔可夫斯基对电影艺术的毕生探索,涵盖其对电影本质、创作方法、艺术使命的思考,以及《乡愁》《潜行者》等代表作品的创作实践经验。

核心内容与特色

核心隐喻:“雕刻时光”

全书以“雕刻时光”为核心,将电影创作类比为雕塑过程——从庞杂的时间素材中剔除冗余,提炼出承载意义的影像序列。塔可夫斯基认为,电影的实质是“捕捉时间的真实流动”,而非依赖叙事技巧或形式实验,强调通过长镜头保留现实时间的完整性,与布列松的“决定性瞬间”形成对照。

理论体系与创作实践

书中构建了“诗意逻辑”“时间压力”“信仰维度”“观众互动”四组核心概念:

诗意逻辑:主张电影应摆脱戏剧框架,通过影像隐喻展现心灵图景;

时间压力:强调长镜头对现实时间的完整保留,还原生活的“原生状态”;

信仰维度:将艺术创作类比为宗教仪式,提出“艺术是祈祷的具象化”;

观众互动:收录新西伯利亚女工观影信件,阐释影像接受的个体差异性。

影响与价值

该书深刻重塑了电影美学标准,成为北京电影学院等艺术院校的教材,影响了第六代导演的创作观念(如毕赣等新生代导演多次援引书中“雕刻时光”的表述)。此外,书中理论通过盗版DVD产业、高校书展等渠道推动艺术电影传播,成为理解电影时空观的基础文献。

《雕刻时光》书籍简介 《雕刻时光》是苏联电影大师安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的经典电影理论著作,被视为其创作思想的系统性总结。该书首次由俄文原著翻译出版(2016年南海出版公司版),译者为张晓东,收录了塔可夫斯基对电影艺术的毕生探索,涵盖其对电影本质、创作方法、艺术...(展开全部)

作者简介

安德烈•塔可夫斯基

1932年4月4日出生于苏联伊万诺夫州尤里耶维茨的一个知识分子家庭。1986年12月26日在法国巴黎病逝,享年54岁。

他一生中只完成七部长篇和两部短片,部部经典。

《压路机和小提琴》

《伊凡的童年》

《安德烈•鲁布廖夫》

《索拉里斯》

《镜子》

《潜行者》

《旅途时光》

《乡愁》

《牺牲》

目录

1 前言

10 开端

33 艺术——渴求理想

55 雕刻时光

85 使命与命运

112 电影形象

189 艺术家的责任

215 《乡愁》之后

230 《牺牲》

249 结语

262 附录:塔可夫斯基电影创作表

(展开全部)10 开端

33 艺术——渴求理想

55 雕刻时光

85 使命与命运

112 电影形象

189 艺术家的责任

215 《乡愁》之后

230 《牺牲》

249 结语

262 附录:塔可夫斯基电影创作表

经典金句(17)

纠错 补充反馈

《雕刻时光》金典台词(来自书中及衍生解读)

塔可夫斯基的文字充满对时间、艺术与生命的哲思,以下是其著作及衍生文化中的经典语句:

1. 关于电影与时间

“人们去电影院通常是因为时间:为了失去或错过的时光,为了不曾拥有的时光。”

—— 解析:塔可夫斯基认为,电影的核心功能是“填补时间的鸿沟”,观众通过影像寻找“失去的时光”,弥补现代生活中的精神真空(如频繁的活动、贫乏的人际关系)。

“钻石不在泥土里,要在火山口才能被寻到。”

—— 解析:以“火山口”隐喻电影创作的“艰辛与珍贵”,强调真正的艺术需在“时间的熔炉”中淬炼,而非轻易可得。

2. 关于艺术与生命

“人类的生命变成一种存活的人所无法感受的东西时,对周遭的人而言便是死亡。”

—— 解析:塔可夫斯基探讨生命的“感知”与“意义”,认为艺术的价值在于唤醒人们对生命的感受,否则生命将沦为“无意义的存活”。

“艺术的目的是为人的死亡做准备,开垦并耕作人的灵魂,令其向善。”

—— 解析:塔可夫斯基将艺术视为“灵魂的耕作”,认为其终极使命是引导人们思考“我是谁,我从哪里来,我要到哪里去”,从而实现“向善”的生命升华。

3. 关于创作与自我

“伟大的作品总是在艺术家挑战自己弱点的过程中诞生的。挑战——不是破坏,而是一种存在——越是自己的弱点,越希望在作品中使其强大,在幻想中完成现实中无法完成的梦想。”

—— 解析:塔可夫斯基强调,创作的核心是“自我挑战”,通过艺术将“弱点”转化为“力量”,实现现实中无法达成的“梦想”。

“天才所展现的并非是绝对完美,而是对自己的绝对忠实,对自己情感的绝对重视。”

—— 解析:塔可夫斯基认为,“天才”的本质是“忠实于自我”,而非追求“完美”,如李白“天子呼来不上船,自称爷是酒中仙”,正是“绝对忠实自己内心”的体现。