剧情简介

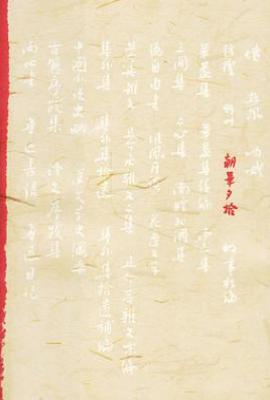

《朝花夕拾》书籍简介

作者与创作背景

《朝花夕拾》是鲁迅(1881-1936)于1926年创作的回忆性散文集,原名《旧事重提》,收录10篇散文,后于1928年由北京未名社首次出版。作品以鲁迅青少年时代的生活经历为线索,融合叙事、抒情与议论,既是对个人成长的回溯,也是对清末民初社会风貌的深刻批判。创作背景与1925年“五卅惨案”及1926年“三·一八惨案”相关,鲁迅因支持学生运动遭当局迫害,避居厦门期间完成此书,借回忆“旧事”影射时局。

内容架构与核心主题

内容架构:

前七篇聚焦绍兴童年生活,如《从百草园到三味书屋》《阿长与<山海经>》;

后三篇转向南京求学、日本留学及归国任教经历,如《藤野先生》《范爱农》。

各篇以“我”的视角展开,穿插对亲友、师长的追忆,如长妈妈、藤野严九郎等。

核心主题:

反封建批判:揭露封建教育(《五猖会》)、孝道(《二十四孝图》)、庸医(《父亲的病》)的虚伪与残酷;

人性与温情:通过阿长送《山海经》、藤野先生修改讲义等细节,展现底层人物的善良;

知识分子的精神困境:如《范爱农》中革命者的悲剧命运,映射辛亥革命后的社会幻灭。

艺术特色:

夹叙夹议:回忆与现实交织,如《狗·猫·鼠》借动物讽刺“正人君子”;

白描与反讽:以冷静笔触刻画人物,如对衍太太教唆孩童作恶的批判;

意象象征:如“无常鬼”象征人间不公,“朝花”隐喻逝去的理想。

《朝花夕拾》书籍简介 作者与创作背景 《朝花夕拾》是鲁迅(1881-1936)于1926年创作的回忆性散文集,原名《旧事重提》,收录10篇散文,后于1928年由北京未名社首次出版。作品以鲁迅青少年时代的生活经历为线索,融合叙事、抒情与议论,既是对个人成长的回溯,也是对清末民初社会风貌的深...(展开全部)

作者简介

周树人(1881年9月25日-1936年10月19日),字豫才,原名樟寿,字豫山、豫亭,以笔名鲁迅闻名于世,浙江绍兴人,为20世纪中国的作家,新文化运动的领导人、文化运动的支持者,中国现代文学的奠基人和开山巨匠,在西方世界享有盛誉的中国现代文学家、思想家。鲁迅的主要成就包括杂文、短中篇小说、文学、思想和社会评论、学术著作、自然科学著作、古代典籍校勘与研究、散文、现代散文诗、旧体诗、外国文学与学术翻译作品和木刻版画的研究,对于五四运动以后的中国社会思想文化发展产生了一定的的影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

目录

《小引》

《狗·猫·鼠》

《阿长与山海经》

《二十四孝图》

《五猖会》

《无常》

《从百草园到三味书屋》

《父亲的病》

《琐记》

《藤野先生》

《范爱农》

《后记》

(展开全部)《狗·猫·鼠》

《阿长与山海经》

《二十四孝图》

《五猖会》

《无常》

《从百草园到三味书屋》

《父亲的病》

《琐记》

《藤野先生》

《范爱农》

《后记》

经典金句(21)

纠错 补充反馈

经典台词与哲思摘录

童年与自然

“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”

——《阿长与<山海经>》结尾,表达对长妈妈的深切怀念。

“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树……单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”

——《从百草园到三味书屋》开篇,以细腻笔触再现童年乐园。

批判与反思

“在中国的天地间,不但做人,便是做鬼,也艰难极了。”

——《无常》中借鬼讽人,揭露社会不公与虚伪。

“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字……仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

——《狂人日记》(关联文本),呼应《朝花夕拾》对封建礼教的批判。

生命与希望

“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

——《故乡》(关联文本),传递对未来的信念。

“即使半语不合,一念偶差,也都得受相应的报应。”

——《琐记》中对人性善恶的辩证思考。

教育与人性

“他(父亲)是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。”

——《从百草园到三味书屋》中严厉父亲的刻板形象,批判旧式教育。

“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。”

——《阿长与<山海经>》开篇,时间跨度凸显记忆的永恒性。