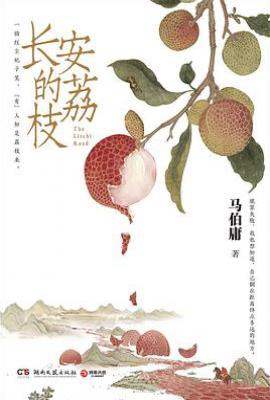

剧情简介

《长安的荔枝》是马伯庸创作的历史题材短篇小说,首次出版于2021年,后改编为同名影视剧。小说以唐朝天宝十四年为背景,通过九品小吏李善德被迫运送鲜荔枝至长安的荒诞任务,揭露封建官僚体系的腐朽与底层小人物在权力碾压下的挣扎与觉醒。作品以“一骑红尘妃子笑”为引子,将历史细节与人性光辉交织,被誉为“一部微观视角下的盛唐衰亡史”。

烫手山芋:不可能完成的任务

李善德本是长安城默默无闻的九品算学博士,因同僚陷害误接“荔枝使”重任——需在贵妃诞辰前将岭南鲜荔枝运至长安。荔枝“一日色变,两日香变,三日味变”,而岭南距长安五千余里,山水迢迢,历代帝王皆未敢尝试。

生死时速:技术攻坚与权力博弈

科学实验:李善德在岭南荔枝林反复试验,记录不同品种成熟周期,设计“竹筒保鲜法”与“冰鲜接力”运输链,甚至精确计算驿马换乘节点。

官场暗流:任务背后涉及右相杨国忠与安禄山的权力角力,李善德在岭南遭遇贪官盘剥、刺客追杀,甚至被昔日盟友背叛,最终以“自毁右腿”为代价完成使命。

结局升华:归隐与觉醒

任务成功后,李善德拒绝朝廷封赏,选择隐居岭南种植荔枝。他看透“荔枝道”不过是权力游戏的工具,直言“天下熙熙,皆为利来”,最终与家人回归田园,在荔枝林中度过余生。

《长安的荔枝》是马伯庸创作的历史题材短篇小说,首次出版于2021年,后改编为同名影视剧。小说以唐朝天宝十四年为背景,通过九品小吏李善德被迫运送鲜荔枝至长安的荒诞任务,揭露封建官僚体系的腐朽与底层小人物在权力碾压下的挣扎与觉醒。作品以“一骑红尘妃子笑”为引子,将历史细节与人性光辉交织,被誉为“一部微观...(展开全部)

作者简介

马伯庸

作家。人民文学奖、朱自清散文奖、茅盾新人奖得主。

被评为沿袭“‘五四’以来历史文学创作的谱系”,致力于对“历史可能性小说”的探索。

代表作:《大医》《两京十五日》《显微镜下的大明》《长安十二时辰》《古董局中局》《三国机密》《风起陇西》等。

目录

版权信息

《长安的荔枝》序

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

文后说明

(展开全部)《长安的荔枝》序

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

文后说明

经典金句(21)

纠错 补充反馈

生存哲学与抗争精神

“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

(李善德面对绝境时的执念,展现小人物对命运的反抗)

“流程是弱者才要遵循的规矩。”

(揭露官僚体系对规则的异化利用)

权力批判与制度反思

“做官之道,三句话:和光同尘,好处均沾,花花轿子众人抬。”

(讽刺官场利益交换的潜规则)

“这世上最可怕的不是鬼神,是人心。”

(点明权力对人性的腐蚀)

历史宿命与个体悲歌

“荔枝一日到长安,帝王笑颜换人间。”

(对比帝王奢靡与百姓血泪)

“我算尽了荔枝转运的每一颗果核,却算不透人心的贪婪。”

(李善德任务后的醒悟)

“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

这句话体现了李善德在面对几乎不可能完成的任务时,依然选择勇往直前、不畏失败的精神。它激励着人们在困境中也要保持坚定的信念和勇气。

“做官之道,其实就三句话:和光同尘,好处均沾,花花轿子众人抬。一个人吃独食,是吃不长久的。”

这句话揭示了官场中的潜规则和生存之道,也反映了当时社会的复杂和黑暗。它让读者对官场文化有了更深刻的认识。

“流程是弱者才要遵循的规矩。”

这句话虽然有些偏激,但也道出了在特定环境下,强者能够突破常规、实现目标的事实。它引发了读者对于规则和权力关系的思考。

《长安的荔枝》以一颗荔枝的千里跋涉,照见封建王朝的权力贪欲与人性光辉。当李善德在岭南荔枝树下说出“这世上没有绝望的处境,只有对处境绝望的人”时,作品完成了对历史宿命论的颠覆——它告诉我们,真正的英雄主义,不是改写历史,而是在制度的铁幕下守护人性的微光。正如书末所言:“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来,可这荔枝里,藏着千万人的血与泪。”

展开全部《长安的荔枝》通过李善德的个人经历,探讨了个人与体制之间的关系。它让读者思考在体制面前,个人应该如何选择、如何行动,以及体制对个人命运的影响。