剧情简介

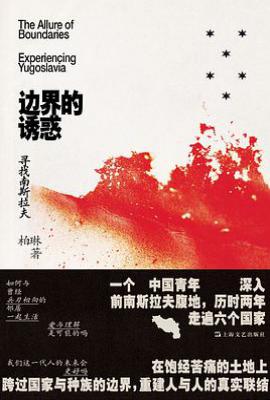

柏琳的《边界的诱惑:寻找南斯拉》》是一部融合历史反思、人文观察与自我探索的非虚构作品,以作者2018-2020年间对前南斯拉夫六国的旅行为线索,探讨“边界”对个体与集体的多重意义。

时间与空间:2018-2020年,作者穿越前南斯拉夫地区(斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚等),记录解体后各国的社会变迁与人群生存状态。

主线主题:

地理边界:国境线如何从“虚设”到“铜墙铁壁”,如波黑边境的狙击手大街、克罗地亚与塞尔维亚的军事化边界;

心理边界:民族主义、宗教分歧(东正教、天主教、伊斯兰教)如何塑造群体对立;

历史边界:铁托时代的社会主义记忆与后冷战时代的西化浪潮冲突。

关键情节:

历史迷雾中的行走:

在萨拉热窝围城遗址,作者目睹战争遗留的弹孔与咖啡馆,与当地人讨论“战争是否必然”;

波黑克族与塞族居民对同一历史事件的截然叙述,揭示记忆的碎片化与不可靠性。

日常生活的隐喻:

斯洛文尼亚首都卢布尔雅那的“被爱之城”象征和平愿景,与克罗地亚萨格勒布的“西方化焦虑”形成对比;

塞尔维亚乡村的筒子楼、红星水杯,成为社会主义怀旧的具象符号。

跨界者的困境:

作者以“他者”身份融入当地,遭遇语言障碍(塞尔维亚-克罗地亚语方言差异)、文化误读(如波黑穆族对“欧洲”的想象);

在莫斯塔尔古桥,见证不同族群青年因足球比赛短暂和解,追问“仇恨是否必然代际传递”。

柏琳的《边界的诱惑:寻找南斯拉》》是一部融合历史反思、人文观察与自我探索的非虚构作品,以作者2018-2020年间对前南斯拉夫六国的旅行为线索,探讨“边界”对个体与集体的多重意义。 时间与空间:2018-2020年,作者穿越前南斯拉夫地区(斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚等),记录解体后...(展开全部)

作者简介

柏琳,独立记者,青年作家,北京外国语大学巴尔干研究中心兼职研究人员。作品系列见于《单读》《读书》等,著有访谈录《双重时间:与西方文学的对话》(2021年)。

经典金句(18)

纠错 补充反馈

“当你长久地困于书斋中,困于文字和图像的独裁王国中,困于信息的洪流中,如何坦诚地投入生活,如何在以肉身体验实在的困境之后,在用常识和经历过滤二手信息之后,真正抵达真实?”

意义:这句金句出自书籍的序言,深刻反映了柏琳创作此书的初衷。她质疑在信息爆炸的时代,人们如何突破知识的壁垒,通过亲身体验去触碰真实的历史与现实。这不仅是对学术研究的反思,更是对每个个体认知世界的方式的叩问。

“爱与理解,如何被人为的边界所隔?”

意义:此句揭示了书籍的核心议题——边界对人类情感的阻隔。柏琳在书中观察到,南斯拉夫的解体不仅造成了地理上的分裂,更在人与人之间筑起了无形的墙。她追问,在民族、宗教、文化的差异面前,爱与理解何以可能?

“究竟是什么阻碍了人变得更好的可能性?换言之,阻碍理解的边界是如何生长出来的?”

意义:这句金句深化了对边界本质的思考。柏琳认为,边界并非天然存在,而是人为构建的。她通过南斯拉夫的历史与现实,剖析了边界如何因权力、利益、偏见而滋生,又如何禁锢了人类共同进步的可能。

“历史真的是一个被人随心所欲打扮的小姑娘吗?对于克罗地亚来说,历史与其说是一段维护自尊的过往,不如说是一种致幻剂。”

意义:此句批判了历史被工具化、政治化的现象。柏琳指出,在克罗地亚等前南国家,历史往往被用作构建民族认同、掩盖现实矛盾的工具,而非反思过去、面向未来的镜鉴。这种对历史的扭曲,进一步加剧了民族间的隔阂。

“边界没有高墙,却比高墙更坚固——它存在于语言、记忆和眼神的缝隙里。”

意义:解构物理边界的局限性,揭示意识形态与认知差异如何构建无形区隔。

“我们总在寻找南斯拉夫,却忘了南斯拉夫从未真正存在过。”

意义:批判民族主义叙事对历史真实的遮蔽,暗示“共同体”本质是流动的想象。

“战争操纵了宗教,把信仰变成火药桶的引线。”

意义:揭露宗教冲突的工具化本质,呼吁超越教派对立的人性联结。

“喷水池边的孩童嬉戏,消解了所有关于种族屠杀的宏大叙事。”

意义:以日常场景消解历史暴力,强调生命延续对仇恨的消融力量。

“重要的不是接受边界,而是不断质问:它们为何存在?”

意义:倡导批判性思考,将“边界”作为反思权力结构的切入点。

《边界的诱惑》以“边界”为棱镜,折射出民族、历史与个体的多重困境。其核心启示在于:真正的联结不在于消除边界,而在于以共情穿透隔阂,在差异中寻找人性的公约数。正如作者所言:“我们终将在边界之外相遇”——这或许是对全球化时代最恳切的召唤。

展开全部在全球化日益加深的今天,《边界的诱惑》引发了对边界、身份、历史等议题的深刻思考。它提醒我们,在享受全球化红利的同时,亦需警惕其加剧的文化冲突与身份焦虑。书籍呼吁,在多元文化共生的时代,应保持开放与包容,以对话替代对抗,以联结消弭边界。

展开全部《边界的诱惑》不仅是一部关于南斯拉夫的纪实文学,更是一部关于人类命运共同体的哲学思考。它以边界为切入点,探讨了历史、现实与未来的复杂关联,为读者提供了审视世界的新视角。