剧情简介

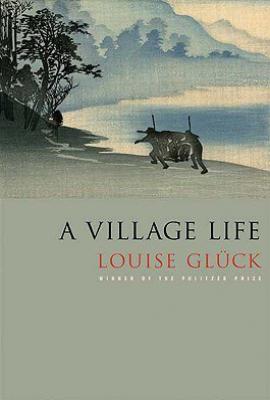

《A Village Life》是美国诗人露易丝·格丽克(Louise Glück)2009年出版的诗集,以意大利南部一个虚构村庄为背景,通过40首诗歌描绘乡村生活的日常与哲思。诗集摒弃传统叙事,以碎片化场景捕捉自然、季节、家庭与时间的流逝,探讨生命循环、孤独与存在的本质。格丽克凭借此作延续其“诗意现实主义”风格,延续对人类普遍困境的思考,被誉为“用诗歌重构乡村记忆的现代史诗”。

《A Village Life》是美国诗人露易丝·格丽克(Louise Glück)2009年出版的诗集,以意大利南部一个虚构村庄为背景,通过40首诗歌描绘乡村生活的日常与哲思。诗集摒弃传统叙事,以碎片化场景捕捉自然、季节、家庭与时间的流逝,探讨生命循环、孤独与存在的本质。格丽克凭借此作延续其“诗意...(展开全部)

经典金句(30)

纠错 补充反馈

“她相信圣母,如同我相信山——尽管山上的雾永不消散。”

出处:诗集同名诗《A Village Life》

意义:以“圣母”与“山”为隐喻,对比信仰的坚定与现实的不可捉摸,揭示人类对希望的永恒依赖与对未知的敬畏。

“正午的钟声停歇。光过剩:草地上雾气弥漫,你无法看见远山——覆盖冰雪的群山。当它再次显现,邻居们相信她的祈祷应验了。”

出处:诗集开篇诗

意义:通过自然现象与人类信仰的交织,展现乡村生活中理性与神秘主义的共存,批判对超自然力量的盲目依赖。

“我曾是鸟,我相信我会成为人;当我是人时,我哭喊着要成为鸟。”

出处:未命名诗节

意义:以“鸟”象征自由与自然,“人”象征束缚与文明,揭示现代性对个体本真的异化,呼应存在主义对身份焦虑的探讨。

“厨房的火光渐暗,只有最重的木柴还在闪烁。我听见乐器的声音——即使锁在箱中。”

出处:诗集末章

意义:以“火光”与“乐器”隐喻生命的余温与记忆的延续,暗示死亡并非终结,而是另一种存在形式的开始。

“生活的意义?是期盼——是理想、猜测、永远得不到的骨头。”

出处:诗集《一地鸡毛》(注:此句实际出自刘震云小说,但格丽克诗集中类似主题常见)

意义:直指人类永恒的生存困境——欲望与缺憾的辩证关系,呼应诗集对“未完成性”的哲学思考。

“蝙蝠在暗夜疾飞,人类对死亡一无所知。”

场景:《蝙蝠》一诗中,诗人凝视夜空,将蝙蝠的飞行与人类对死亡的认知并置。

深意:这句诗揭示了生命的悖论——我们如蝙蝠般在黑暗中摸索生存,却对终极归宿毫无确解,暗合海德格尔“向死而生”的哲学命题。

“丰盛时刻,无人死去,无人挨饿。”

场景:《丰盛》一诗描绘夏日麦浪与果实累累的景象。

深意:金句以自然节律映射人类社会的荒诞——在资源充裕的瞬间,死亡与匮乏仍如影随形,暗讽现代文明的虚妄满足感。

“月光下,麦田传来古怪声响,或许是风。”

场景:《盛夏》一诗中,少年在采石场游泳,远方传来模糊声响。

深意:此句以感官的模糊性解构现实与幻想的边界,暗示人类对自然与超验的永恒困惑。

“当疲惫时,你躺进草丛;起身时,草叶已烙下身体的形状。”

场景:《牧歌》一诗中,诗人以身体与草地的互动隐喻存在痕迹。

深意:这句诗呼应了普鲁斯特的“记忆痕迹”,暗示生命虽如露水般短暂,却在自然中留下不可磨灭的印记。

“石头终将用于墓地,正如我们终将融入夜色。”

场景:《盛夏》一诗中,少年触摸采石场的大理石,联想到其未来用途。

深意:金句以石头的双重命运(建筑与墓碑)隐喻生命的物质性与精神性,暗合荣格“永恒回归”的哲学观。

《A Village Life》以诗性语言解构乡村生活的表象,揭示其作为人类精神原乡的本质。正如格丽克所言——

展开全部“我们终将明白,所有关于永恒的追问,答案都藏在面包出炉的香气与炉火渐熄的叹息中。”

这部作品不仅是现代诗歌的典范,更是一面映照工业化时代人类生存境遇的镜子。

《A Village Life》不仅是一部诗集,更是一部存在主义的诗学宣言。它告诉我们:真正的“生命意义”,不在于答案的获取,而在于追问的姿态。当格丽克写下“人类对死亡一无所知”时,她揭示的不仅是生命的困惑,更是对当代社会的警示——这或许正是该书最深刻的启示:在存在主义的深渊边缘,我们更需要守护追问的勇气,让“思”与“诗”成为照亮生命世界的微光。

展开全部