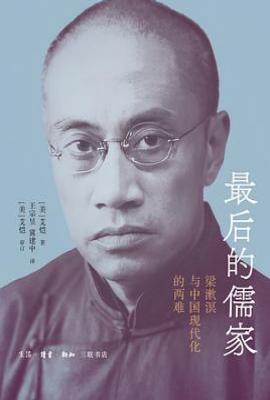

《最后的儒家:梁漱溟与中国现代化的两难》书籍简介

《最后的儒家:梁漱溟与中国现代化的两难》是美国芝加哥大学历史系教授艾恺(Guy S. Alitto)撰写的海内外第一部系统研究梁漱溟(1893—1988)的专著,2025年4月由生活·读书·新知三联书店再版(初版1979年获美国历史学会东亚史研究最佳著作奖)。本书以“最后的儒家”为核心定位,通过梳理梁漱溟的成长背景、思想发展轨迹及重要社会活动(如乡村建设运动、参与政治谈判等),将其置于20世纪世界性反现代化思潮的大背景下解读,揭示了梁漱溟作为“传统儒者”与“现代改革者”的双重身份及其思想矛盾。

核心内容

生平与思想脉络:

书中详细记录了梁漱溟的早年经历(如父亲梁济的反传统观念对其影响)、青年时期的精神危机(自杀、学佛)、北大任教时期的思想转变(从佛学转向儒家),以及晚年对乡村建设、政治谈判的参与。作者强调,梁漱溟的一生始终围绕“如何将儒家思想与现代社会结合”展开,其为人处世“大有孔孟之风”,是20世纪中国“保持儒者传统和骨气”的代表人物。

思想与实践的矛盾:

梁漱溟的核心思想是“儒家现代化”,即通过复兴儒家精神(如“直觉”“仁”“礼”)来解决中国的文化危机与现代化问题。但他同时面临“传统与现代”“乡村与城市”“保守与激进”的两难:

文化层面:他认为西方文化的“科学”“民主”虽重要,但中国需要“儒家的人生态度”(如“互以对方为重的伦理情谊”“改过迁善的人生向上”)来调和,避免“西方化”的弊端;

实践层面:他发起乡村建设运动(1927—1937),试图通过“乡学村学”“合作社”等方式重建农村社会,但最终因政治环境、经济条件等因素失败;

政治层面:他曾参与政治谈判(如1946年国共和谈),但因与国共双方的矛盾退出,晚年因“反右”“文革”遭受批判。

学术价值与影响:

本书是研究梁漱溟的“奠基之作”,不仅梳理了其思想发展的完整脉络,还将梁漱溟的实践(如乡村建设)置于20世纪中国社会转型的背景下分析,揭示了“儒家现代化”的历史意义与局限性。艾恺通过对比梁漱溟与其他新儒家(如牟宗三)的思想,指出梁漱溟的“实践导向”使其区别于“书斋里的学者”,更接近孔子“知行合一”的传统。

导 论 / 1

对梁漱溟性格和经历的几点评价 / 梁漱溟和中国的文化守成主义者 / 世界性的保守主义反应 / 农本主义和乡村建设 / 梁漱溟和他父亲的关系

第一章 父与子 ............. 15

桂林梁氏 / 文化上反传统观念的梁济 / 作为道德贵族的梁济 / 梁漱溟的早年

第二章 精神异常、自杀、成圣 ............. 33

梁济的民族自救计划 / 共和革命 / 梁济的誓愿 / 梁漱溟的危机和退隐 / 佛教 / 复出 / 梁济的自杀

第三章 北京大学的孔夫子和文化 ............. 66

北大风气 / 五四事件 / 从菩萨到鸿儒 / 文化问题

第四章 中西文化(一) ............. 78

意欲和文化的形成 / 反对文化融合 / 科学和民主 / 西方化的结果 / 中国文化:《易经》和直觉 / 孔子的直觉主义和柏格森的生命主义 / 中国文化实现自身的失败 / 中国的早熟 / 人类即将中国化 / 中国的文化困境和梁漱溟的结论 / 一个矛盾的解答

第五章 《东西文化及其哲学》的社会反应 ............. 124

胡适的看法 / 其他的批评 / 矛盾及其批评家

第六章 梁漱溟的上下求索,1922—1926 ............. 133

一个政治改革的计划—“我们的政治主张” / 讲学 / 社会主义 / 批评与教育改革 / 梁漱溟遇到两名同事 / 梁漱溟离京赴鲁(1924—1925) / 梁漱溟再度隐退(1925—1926)

第七章 广东与河南:乡村重建的开端,1927—1931 ............. 152

共产党人和梁漱溟的“顿悟” / 广东,1927—1928 / 陶行知和晓庄试验乡村师范学校 / 梁 漱溟回到北方 / 对现有乡村工作的评价 / 村治派 / 乡村建设理论的第一次系统阐述: 1929年

第八章 中西文化(二) ............. 174

对西方社会的探讨 / 中国:宗教的灭亡 / 人类文化和“理性” / 中国和人类的未来

第九章 乡村重建:儒家的现代化 ............. 191

对乡村建设的历史的和实践的辩护 / 士和农民 / 团体组织形式和政治 / 乡约 / 儒家和毛泽东的思想

第十章 “南京十年”时期之乡村建设: 一个政治和社会的分析 ............. 225

1927年 / 农村的地方精英 / 国民党对乡村建设的矛盾心理

第十一章 山东的乡村建设 ............. 237

山东乡村建设研究院 / 乡学村学是人民的衙门:邹平方案的精髓 / 合作社 / 自卫力量 / 旨在改进道德的地方团体 / 农业技术 / 公共卫生 / 菏泽及“菏泽方式” / 乡村建设在山东 的推广 / 当时对梁漱溟乡村建设的批评 / 对乡村建设的批评:理论和实践

第十二章 抗战时期和战后:政治和论战 ............. 276

民主的第三力量的前奏:1937—1939 / 访问延安,与毛泽东会谈 / 为社会改造和民族解放而工作 / 敌后1939:致山东沉痛的告别辞 / 第三力量的崛起 / 桂林,1942—1944 / 重返政坛:和平谈判和内战

第十三章 回到北京 ............. 316

回到政治生活,1950—1955 / 与毛泽东的冲突和1955—1956年的批判运动 / 晚年,1975—1977

第十四章 1986年跋 ............. 330

采访 / 梁漱溟的暮年

参考书目 / 345