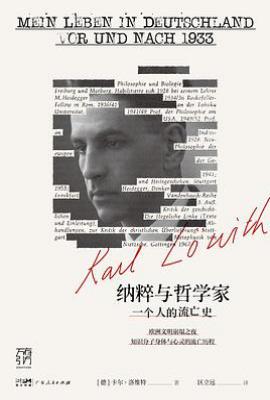

《纳粹与哲学家:一个人的流亡史》书籍简介

《纳粹与哲学家:一个人的流亡史》是德国著名犹太裔哲学家卡尔·洛维特(Karl Löwith,1897—1973)的回忆录,2025年6月由广东人民出版社出版(译者:区立远)。该书以洛维特1933年纳粹上台后的流亡经历为线索,结合对德国思想界的深度观察,记录了极权主义如何吞噬理性文明、知识分子如何陷入身份裂变的真实历程,被誉为“《极权主义的起源》亲历版”

。

核心内容与特色

个人命运与时代洪流的交织:

洛维特作为犹太裔学者,1933年纳粹上台后,因“雅利安人条款”被驱逐,被迫辗转流亡意大利、日本、美国,18年的流亡生涯成为他与祖国的精神决裂史。书中不仅记录了他的个人遭遇(如被解除教职、遭学生孤立),更以哲学家的敏锐,捕捉了纳粹统治下德国社会的剧变——从学术殿堂的意识形态化(马尔堡大学清除犹太同事、学生兴起“反非德国精神”运动)到日常生活的人性扭曲(如犹太人被当街羞辱、爱因斯坦的名字成为禁忌)

。

对纳粹与哲学共谋的批判:

洛维特以“手术刀般的冷峻”,剖析纳粹如何借哲学之名合法化暴力。他重点批判了其导师海德格尔的思想与纳粹的关联:海德格尔1933年加入纳粹党并担任学术要职,其“决断论”(强调“自我主张”的勇气)被纳粹曲解为“领袖原则”的哲学注脚;海德格尔在校长就职演讲中宣称“元首本人就是德国的现实与法则”,将哲学沦为极权的婢女

。洛维特指出,海德格尔的哲学中隐含着“向恶开放的虚无主义”——其对“本质”的执着、对“战斗”的推崇,恰好契合了纳粹的扩张逻辑

。

知识分子的精神困境:

书中记录了德国知识分子的多元反应:有人选择支持纳粹(如部分教授为极权辩护),有人保持沉默(如学生用“私人语言”掩盖公共领域的虚假),也有人像洛维特一样流亡(如托马斯·曼、爱因斯坦)。洛维特尤其关注“犹太人”与“德国人”的身份问题,反对纳粹的强硬划分,认为“犹太人可以是德国人,取决于自我的选择”

。

历史意义与影响

该书不仅是洛维特个人的“流亡证词”,更是20世纪上半叶欧洲知识分子世界的“精神镜像”。它揭示了极权主义的本质——不仅需要暴力机器,更需要思想的配合与知识的妥协。正如学者周濂所言:“洛维特的哲学写作就是一种伦理行动。在海德格尔的学生中,他是最彻底的批判者。”

1914—1936

一战与战俘经历

希特勒之前与之后的尼采

奥地利人、德国人以及意大利人

归乡之遇

“前线条款”

战后

两个德国人

战后的第一个朋友

格奥尔格圈与纳粹意识形态

斯宾格勒与卡尔·巴特

弗赖堡大学时代:追随胡塞尔

海德格尔的时间哲学(1919—1936)

海德格尔将“本已的此在”转译为“德意志的此在”

海德格尔的人格

贝克尔反向的“崛起”

“精神”与基督教在德国已成时代错置

贝克尔对于犹太问题的立场

与胡塞尔、海德格尔的最后一次会面

弗赖堡大学时代的朋友

通货膨胀将现存的一切吞噬殆尽

梅克伦堡的家庭教师生涯

逃离眼前的时代:去往意大利

回到马尔堡,取得教职

父亲 70 岁生日与过世

政变的三个预兆

政变前夕

1933年的“振兴”与我在马尔堡最后一次的演讲

1934—1936

告别马尔堡

意大利人与德国人

罗马的纳粹教授

两位德国主任

在罗马的德国流亡者

在意大利与日本的苏联流亡者

将犹太人赶出意大利

日本人的天真与德国人的天真

马尔堡大学的犹太人与雅利安人的遭遇

德国事件在意大利的反响

在布拉格的哲学家大会上(1934)

聘书被撤销,以及我的德国之旅

绕道巴黎返回意大利

飞往伊斯坦布尔的航班

受聘到日本任教,告别德国与欧洲

出版商的困境

1936—1939

抵达日本

一个英国同事

仙台的意大利官员与德国政府顾问

日本的德国流亡者

轻井泽的纳粹

我在日本与德国人的来往

1936—1939年的德国局势

两个雅利安流亡者

对我来说,德国人与犹太人的隔离如何开始

既是德国人,又是犹太人

德国之简化,德国之抗议

后记

另一篇后记

生平经历

补记