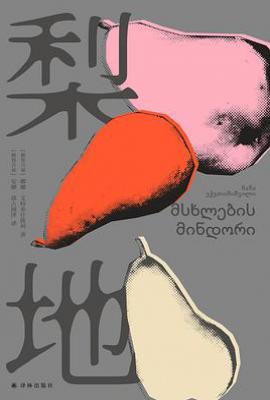

《梨地》书籍简介

1. 基本信息

作者:[格鲁吉亚] 娜娜·艾特米什维利(Nana Ekvtimishvili),格鲁吉亚电影先锋、作家型导演,代表作包括电影《萌动》《我的快乐家庭》及首部小说《梨地》

。

创作时间:2021年完成,入围国际布克奖长名单,中文版由译林出版社于2025年1月推出

。

题材:现实主义小说,融合社会批判与女性主义视角,以苏联解体后的格鲁吉亚为背景,揭露边缘群体的生存困境。

文学地位:

被媒体称为“格鲁吉亚版《熔炉》”,获国际布克奖评委会“为被抛下的人发声”的赞誉

。

评论称其“以冷峻笔触刺穿底层黑白灰,书写女性在暴力中的觉醒与抗争”

。

2. 核心内容

主线剧情:

压抑的牢笼:18岁的莱拉是格鲁吉亚某特殊学校最年长的孩子,这所学校以“白痴学校”为名,实则隐藏性侵、暴力与系统性压迫。莱拉竭力庇护更小的孩童,尤其是9岁的伊拉克利,计划助其被美国家庭收养后逃离。

出走的决心:莱拉在洗衣房的蒸汽中萌生反抗意识,联合其他孩子策划复仇,却在行动中遭遇意外转折,最终以女性独有的方式完成精神觉醒

。

暴力的循环与突破:学校象征苏联解体后格鲁吉亚的社会缩影——经济凋敝、道德真空,而莱拉与孩子们的互助关系揭示了弱者间的微弱温情与生存智慧

。

主题思想:

女性觉醒:莱拉从被动承受者转变为反抗者,展现女性在绝境中“以泥泞为土壤,生长出带刺的希望”的力量

。

系统性压迫:通过“梨地”(泥泞沼泽果园)的隐喻,批判社会结构性暴力对边缘群体的吞噬

。

善恶的混沌:加害者瓦诺被模糊为“老大哥”符号,暗示暴力根植于体制而非个体;莱拉的保护行动中亦夹杂控制欲,展现人性的复杂

。

叙事特色:

影像化语言:如“洗衣房蒸汽中莱拉脊柱的剪影”“螺旋楼梯象征希望幻灭”,赋予文字画面张力

。

冷峻与温情的交织:暴力场景以白描呈现,孩童间的幽默对话则冲淡压抑,形成“残酷中的诗意”

。

3. 创作背景

导演视角的文学实验:艾特米什维利将电影蒙太奇手法融入小说,如场景跳跃、意象重复(如“酸梨的苦涩”),强化主题表达

。

社会现实的映射:小说灵感源于作者对格鲁吉亚孤儿院与特殊学校的观察,揭露转型期社会对弱势群体的系统性忽视

。

女性主义立场:通过莱拉的觉醒,探讨女性如何以“非英雄化”的日常反抗重塑主体性,打破“受害者—救世主”二元叙事

。