剧情简介

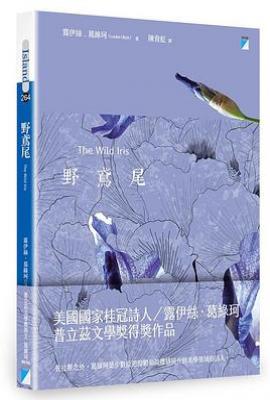

《野鸢尾》(1992)。这本诗集可以看作是一套基于《圣经》和《创世纪》的诗歌,主要是园丁与上帝之间的对话(请求、问题、回答、命令),侧重于挫折、幻灭、希望和责任。

《野鸢尾》(1992)。这本诗集可以看作是一套基于《圣经》和《创世纪》的诗歌,主要是园丁与上帝之间的对话(请求、问题、回答、命令),侧重于挫折、幻灭、希望和责任。(展开全部)

作者简介

露易丝·格丽克 Louise Glück

1943年生於美國紐約市,匈牙利猶太後裔。她自幼即喜愛讀詩,十三歲開始寫詩投稿;高中畢業進入莎拉勞倫斯學院及哥倫比亞大學,但因嚴重精神性厭食症輟學就醫,沒有完成學業。其後多年,她持續接受心理分析治療,聽從醫師建議把所思所感化成文字,並回哥倫比亞大學繼續學業。

1968年,出版第一本詩集《第一個孩子》。1985年《艾奇里斯勝利》獲國家書評人獎,1992年《野鳶尾》獲普立茲文學獎,1999年《新生》得《紐約客雜誌》詩獎,隔年並獲頒耶魯大學博令根終身成就獎,2014年更以《貞潔之夜》獲國家書獎;累積著作詩集十五本,詩論一部,並曾先後任教於波士頓及愛荷華等多所大學。2003年榮膺美國國家桂冠詩人,2004應聘耶魯大學駐校作家,教授創作至今。

譯者簡介

陳育虹

1952年生。文藻外語學院英文系畢,生於台灣高雄市。寄旅加拿大多年後,現定居台北。出版詩集《閃神》(洪範2016)、《之間》(洪範2011)、《魅》(寶瓶2007)、《索隱》(寶瓶2004)等七本;散文《2010日記∕365°斜角》(爾雅2011);譯作:凱洛‧安‧達菲詩集《癡迷Rapture》(寶瓶2010)、瑪格麗特‧艾特伍詩選《吞火Eating Fire: Selected Poetry 1965-1995》(寶瓶2015)等。2011年於日本思潮社出版日譯詩集《我告訴過你》。曾獲2004《台灣詩選》【年度詩獎】、2007中國文藝協會【文藝獎章】;入選2008九歌台灣文學三十年菁英選《新詩30家》。

目录

012 野鳶尾 The Wild Iris

016 晨禱 Matins

018 晨禱 Matins

020 延齡草 Trillium

024 野芝麻 Lamium

026 雪花蓮 Snowdrops

028 清澈的早晨 Clear Morning

032 春雪 Spring Snow

034 冬末 End of Winter

038 晨禱 Matins

040 晨禱 Matins

042 棉棗兒 Scilla

044 退隱的風 Retreating Wind

048 花園 The Garden

052 山楂 The Hawthorn Tree

054 愛在月光下 Love in Moonlight

056 四月 April

060 野堇 Violets

062 巫草 Witchgrass

066 雅各之梯‧花荵 The Jacob’s Ladder

068 晨禱 Matins

070 晨禱 Matins

074 歌 Song

078 野花 Field Flowers

080 紅罌粟 The Red Poppy

082 苜蓿 Clover

086 晨禱 Matins

088 天與地 Heaven and Earth

092 門口 The Doorway

096 仲夏 Midsummer

100 晚禱 Vespers

104 晚禱 Vespers

108 晚禱 Vespers

110 雛菊 Daisies

114 夏末 End of Summer

118 晚禱 Vespers

120 晚禱 Vespers

122 晚禱 Vespers

124 初闇 Early Darkness

128 收成 Harvest

130 白玫瑰 The White Rose

134 朝顏 Ipomoea

136 派斯克島 Presque Isle

140 退隱的光 Retreating Light

144 晚禱 Vespers

146 晚禱‧復臨 Vespers: Parousia

150 晚禱 Vespers

154 晚禱 Vespers

158 日落 Sunset

160 安眠曲 Lullaby

162 銀色百合 The Silver Lily

166 九月薄暮 September Twilight

170 金色百合 The Gold Lily

172 白百合 The White Lilies

(展开全部)016 晨禱 Matins

018 晨禱 Matins

020 延齡草 Trillium

024 野芝麻 Lamium

026 雪花蓮 Snowdrops

028 清澈的早晨 Clear Morning

032 春雪 Spring Snow

034 冬末 End of Winter

038 晨禱 Matins

040 晨禱 Matins

042 棉棗兒 Scilla

044 退隱的風 Retreating Wind

048 花園 The Garden

052 山楂 The Hawthorn Tree

054 愛在月光下 Love in Moonlight

056 四月 April

060 野堇 Violets

062 巫草 Witchgrass

066 雅各之梯‧花荵 The Jacob’s Ladder

068 晨禱 Matins

070 晨禱 Matins

074 歌 Song

078 野花 Field Flowers

080 紅罌粟 The Red Poppy

082 苜蓿 Clover

086 晨禱 Matins

088 天與地 Heaven and Earth

092 門口 The Doorway

096 仲夏 Midsummer

100 晚禱 Vespers

104 晚禱 Vespers

108 晚禱 Vespers

110 雛菊 Daisies

114 夏末 End of Summer

118 晚禱 Vespers

120 晚禱 Vespers

122 晚禱 Vespers

124 初闇 Early Darkness

128 收成 Harvest

130 白玫瑰 The White Rose

134 朝顏 Ipomoea

136 派斯克島 Presque Isle

140 退隱的光 Retreating Light

144 晚禱 Vespers

146 晚禱‧復臨 Vespers: Parousia

150 晚禱 Vespers

154 晚禱 Vespers

158 日落 Sunset

160 安眠曲 Lullaby

162 銀色百合 The Silver Lily

166 九月薄暮 September Twilight

170 金色百合 The Gold Lily

172 白百合 The White Lilies

经典金句(55)

纠错 补充反馈

“在我苦难的尽头,有一扇门。”

意义:

开篇诗句以“门”象征生死界限,将现世苦难与死后世界并置。格丽克将死亡视为对苦难的终结与超越,而非终点,呼应希腊神话中珀耳塞福涅的冥府重生意象。

此句暗示个体的存在困境:对现世痛苦的厌倦与对未知彼岸的犹疑,如诗中“幸存也令人恐怖”的悖论。

“我活了多少个夏天,/就在这个夏天,我们进入了永恒。”(《白百合》)

意义:

通过自然的时间循环(夏季)与永恒的对照,探讨生命短暂与精神不朽的辩证关系。

“永恒”并非时间的无限延续,而是瞬间的顿悟与灵魂的升华,如野鸢尾“单日开放”的特性象征生命的脆弱与瞬间的永恒。

二、自然意象与精神隐喻

“当我生命的中心,涌出/巨大的喷泉,湛蓝的/影子投在蔚蓝色的海面。”

意义:

以“喷泉”和“海面”的意象,隐喻灵魂从压抑(黑暗泥土)到解放(湛蓝海洋)的蜕变过程。

野鸢尾作为“彩虹女神”(Iris)的象征,连接天与地、生与死,体现自然作为神性与人性对话的媒介。

“我不需要你的称赞/才存活。是我先在这里,/在你到这里之前,在你/建起一个花园之前。”(《女巫草》)

意义:

自然植物的自述揭示生存的原始性与独立性,批判人类对自然的驯化与傲慢。

呼应诗集核心命题:生命的价值不依赖外界的定义,而是内在的坚韧与自足。

三、创伤与救赎的辩证

“你,如今不记得/从另一世界到来的跋涉。”

意义:

暗指遗忘与记忆的冲突。格丽克以“跋涉”隐喻灵魂穿越生死界限的旅程,暗示创伤记忆的不可回避性。

此句呼应佛教轮回观与希腊神话中的冥府渡河意象,探讨救赎需直面而非逃避苦难。

“父啊,/作为我孤独的创造者,至少/减轻我的罪;取消/隔离的耻辱标志。”(《晨祷》

意义:

以宗教祷词形式,表达对原生家庭创伤与身份割裂的控诉。“父”既是上帝也是现实中缺席的父亲,揭示信仰与亲情的双重失落。

通过“孤独的创造者”的隐喻,格丽克将写作视为自我救赎的途径,如她所言“诗歌是介于坦率与伪装之间的媒介”。

四、语言与身份的破碎重构

“一切/从遗忘中返回的,返回/发现一个声音。”

意义:

语言成为连接破碎自我的桥梁。格丽克认为,诗歌的创作过程是对被压抑记忆的唤醒与重组,如野鸢尾从泥土中破土而出的意象。

此句亦反映犹太裔美国人的文化身份困境:在多元文化夹缝中寻找归属感。

“心爱的人/不需要活着。心爱的人/活在头脑里。”(《伊萨卡》)

意义:

解构传统爱情观,将情感升华为精神存在。爱在此成为一种记忆的留存与思想的投射,而非肉体的依附。

呼应诗集对“死亡之爱”的探索:逝去的爱因记忆而永恒,如野鸢尾短暂绽放后留下种子的生命循环。

「在我苦难的尽头有一扇门。」

背景:出自诗集同名诗《野鸢尾》,象征苦难后的希望。

意义:

存在主义隐喻:苦难是生命不可避免的组成部分,但“门”的意象暗示超越苦难的可能性,体现海德格尔“向死而生”的哲学思考。

生态共鸣:野鸢尾在干旱后绽放,呼应自然循环中死亡与再生的永恒韵律。

「听我说完:那被你称为死亡的,我还记得。」

背景:同上,诗人以死者口吻诉说对死亡的记忆。

意义:

死亡祛魅:打破对死亡的恐惧与禁忌,将其纳入生命经验的连续体,如庄子“方生方死”的东方智慧。

记忆政治:在阿兹海默症蔓延的时代,强调记忆对身份认同的锚定作用。

「当知觉埋在黑暗的泥土里,幸存也令人恐怖。」

背景:描绘灵魂被囚禁于地下的恐怖状态。

意义:

现代性困境:信息爆炸时代,人类被数据洪流淹没,精神陷入“黑暗泥土”般的窒息感。

生态警示:土壤污染、地下水位下降等环境问题,隐喻人类生存根基的动摇。

「你得学会爱我。人得学会爱上沉默,和黑暗。」

背景:出自《晨祷》,探讨爱的本质。

意义:

爱的哲学:超越浪漫化的爱欲,强调接纳生命中的不完美与阴影,如西蒙娜·薇依“重负下的优雅”。

精神分析:沉默与黑暗象征无意识领域,爱上它们即直面内心的恐惧与欲望。

《野鸢尾》多维度分析

展开全部生命轮回

野鸢尾意象:作为多年生植物,象征生命的脆弱与坚韧,其周期性绽放呼应佛教“成住坏空”的轮回观。

色彩符号:蓝紫色花瓣代表神秘与高贵,黄色花芯象征生命之光,构成生死辩证的视觉寓言。

创伤记忆

地下囚笼:诗中多次出现的“黑暗泥土”隐喻心理创伤,如PTSD患者的闪回记忆。

语言治疗:通过诗歌重构创伤叙事,实践朱迪斯·赫尔曼“创伤与恢复”的理论。

生态女性主义

自然书写:对松树、灌木丛等自然元素的细腻描写,体现女性与自然界的亲密关联。

环境正义:批判工业化对自然的破坏,呼应格蕾塔·通贝里等环保活动家的生态呐喊。

叙事策略与文学价值

多重视角

灵魂独白:死者、生者、植物等多重叙述声音交织,打破线性时间观,形成巴赫金式的“复调叙事”。

物我交融:诗人化身为野鸢尾,实践艾米莉·狄金森“讲述真理,但以倾斜的方式”的美学主张。

诗画同构

光影游戏:阳光、阴影、月光的动态变化,构建移动的视觉焦点,如印象派绘画的光影实验。

空间诗学:从地下到地面再到天空的垂直空间,暗合但丁《神曲》的三界结构。

现实意义与当代回响

精神瘟疫时代

孤独症候:诗中“无法讲话的灵魂”映射社交媒体时代的沟通困境,如“数字孤独症”现象。

存在焦虑:在AI颠覆人类认知的当下,重读《野鸢尾》是对“何为人类”的哲学重访。

生态转折期

气候隐喻:干旱、泥土板结等意象,预警全球变暖引发的生态危机,呼应IPCC的气候报告。

重生想象:野鸢尾在绝境中开花,为“人类世”的文明存续提供诗意想象。

《野鸢尾》的经典金句如钻石切面,折射出21世纪人类的生存困境与精神求索。格丽克以植物学家的精准与诗人的敏感,将野鸢尾转化为现代人的精神图腾。在这个算法统治、生态退化的时代,重读《野鸢尾》,不仅是对诗歌美学的朝圣,更是对生命本质的终极叩问:我们能否像野鸢尾一样,在文明的裂缝中绽放出湛蓝色的希望?

展开全部自然作为精神对话的媒介

展开全部诗集以野鸢尾、延龄草等植物为“发声者”,构建多声部的自然叙事,如《蓝钟花》中“自然之声”与人类祈祷者的对话,体现生态主义与神秘主义的交融。

宗教与神话的复调书写

格丽克糅合清教伦理、天主教仪式与希腊神话,如《野鸢尾》开篇呼应珀耳塞福涅的冥府重生,展现跨文化的精神救赎路径。

创伤书写的范式突破

通过“自我”的三重分裂(上帝、园丁、植物),格丽克将个人创伤转化为普遍的人类困境,如诺奖评语所述“让个体的存在具有普遍性”。

野鸢尾的隐喻与诗性启示

《野鸢尾》不仅是诗集,更是一部关于生存、记忆与超越的精神史诗。格丽克以野鸢尾的“单日花期”象征生命的短暂,以“彩虹桥”隐喻救赎的可能,最终在诗歌中实现“从黑暗泥土到湛蓝海洋”的灵魂升华。正如她所言:“我的诗作不是自传,但我的生活给予我素材,让我感兴趣的是一种范式。”78 这部诗集通过精准的语言与深刻的意象,为现代人提供了一面审视自我与世界的棱镜。