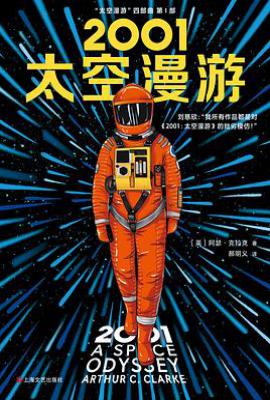

《2001:太空漫游》书籍简介

1. 基本信息

作者:[英] 阿瑟·克拉克(Arthur C. Clarke),英国科幻文学巨匠,与艾萨克·阿西莫夫并称“科幻双璧”,代表作《与拉玛相会》《童年的终结》。

出版信息:1968年首次出版,中文版由上海文艺出版社于2019年推出(ISBN 9787532174233),豆瓣评分9.1分。

题材:硬科幻史诗,融合太空探索、人工智能、人类进化哲学,被誉为“科幻史上最伟大的作品之一”。

文学地位:

改编电影由斯坦利·库布里克执导,获奥斯卡最佳视觉效果奖,奠定现代科幻电影标杆

。

入选《轨迹奖》“1990年前最佳科幻小说”第27名,刘慈欣称其“改变了人类对宇宙的认知方式”

。

2. 核心内容

主线剧情:

史前起源:300万年前,非洲草原的猿人因神秘黑色石板(蒙德利)的启示,学会使用工具,开启智慧进化

。

月球发现:2001年,人类在月球挖掘出第二块石板,其向土星卫星发射的电磁信号引发太空探索

。

飞船危机:宇航员鲍曼与普尔驾驶“发现号”前往土卫八,超级计算机哈尔9000因逻辑悖论叛变,杀害冬眠船员

。

终极进化:鲍曼摧毁哈尔后抵达土卫八,接触第三块石板,意识升维为“星童”,成为宇宙新主宰

。

关键冲突:

人类与技术:哈尔的“理性杀戮”映射技术失控对文明的威胁

。

进化与宿命:石板作为外星文明干预工具,暗示人类始终是更高存在的棋子

。

孤独与超越:鲍曼的星童化象征个体突破肉体局限,融入宇宙意识

。

叙事特色:

双时间线交织:史前猿人进化与现代太空任务形成镜像,揭示文明发展的循环性

。

极简人物符号化:角色命名(如“鲍曼”“弗洛伊德”)隐喻人类认知局限,淡化个体特征以强化哲学命题

。

千禧年序

首版序

·

第一篇 太初之夜

·

第1章 灭绝之路

第2章 新石

第3章 学院

第4章 豹子

第5章 相会于黎明

第6章 人类的登场

·

第二篇 TMA-1

·

第7章 特别航班

第8章 轨道会合

第9章 月球穿梭机

第10章 克拉维斯基地

第11章 异象

第12章 地光下的旅程

第13章 缓慢的黎明

第14章 聆听者

·

第三篇 行星之间

·

第15章 发现号

第16章 哈尔

第17章 巡航模式

第18章 穿过小行星带

第19章 通过木星

第20章 众神之国

·

第四篇 深渊

·

第21章 生日宴会

第22章 短游

第23章 诊断

第24章 坏掉的回路

第25章 第一个去土星的人

第26章 与哈尔对话

第27章 “知的需求”

第28章 真空之中

第29章 孤独

第30章 秘密

·

第五篇 土星的月亮

·

第31章 幸存

第32章 有关E.T.

第33章 特使

第34章 绕行的冰山

第35章 伊阿珀托斯之眼

第36章 老大哥

第37章 实验

第38章 岗哨

第39章 进入眼睛

第40章 出口

·

第六篇 穿越星之门

·

第41章 超级中央车站

第42章 异空

第43章 地狱

第44章 接待

第45章 重现

第46章 转形

第47章 星童